车规级芯片对比消费级芯片,这三项是核心区别

随着汽车的智能化转型,车规级芯片已经成为汽车的重要核心组件。

车规级芯片从何而来?

与消费级芯片相比,车规级芯片有哪些区别?

消费级芯片对汽车安全的影响?

主流的车规级芯片有哪些?

车规级芯片从何而来

在20世纪80-90年代,汽车电子化开始普及,主要集中在发动机电子控制单元(ECU)、ABS防抱死、气囊控制等功能。此时的芯片以MCU微控制器为主,典型的是飞思卡尔、英飞凌、瑞萨的16位或32位单片机。这类芯片的特点是算力有限,从几十到几百MHz,但强调抗干扰能力,只需确保基础的稳定性即可。

然而,随着汽车功能的日益复杂,尤其是车载娱乐系统、导航、倒车影像等应用的普及,传统MCU逐渐无法满足需求。消费级芯片开始进入车载领域,2000年以后,基于ARM架构的处理器出现,这些芯片的算力和性能优于MCU,能够支持复杂的图像处理和多媒体功能,如德州仪器OMAP、英伟达Tegra等。这些处理器与智能手机芯片结构相似,具备较强的处理能力,能支持安卓等操作系统。然而,随着车载环境的逐渐恶劣,这些消费级芯片开始暴露出稳定性不足的问题,专门为车辆开发的车规级芯片就此诞生。

车规级芯片与消费级芯片的根本差异

芯片厂商开始在消费级芯片的基础上进行车规化设计,核心是稳定性、更长的寿命,并通过更严格的测试标准。车规级芯片的缺陷率标准为0-10PPM,即每百万个产品中最多允许10个次品,而消费级芯片只要低于500PPM即可。这意味着消费级芯片的故障率是车规级的50倍。放到实际场景中,相当于卖出20万辆车,就有100辆很可能出问题。

车规级芯片必须应对汽车环境中常见的极端温差、高湿、震动等恶劣因素,而消费级芯片则更多关注日常温度范围内的表现。车规级芯片的工作温度范围为 -40℃~125℃,以确保在极寒和酷热的环境下都能稳定运行。例如,东北冬天的零下40℃,或者夏季停在炙热的太阳下,车规级芯片仍需保持稳定工作。

相比之下,消费级芯片的工作温度范围通常为 0℃~70℃**,这意味着它们并不适应汽车所需的严苛环境,容易在极端天气下发生性能下降或故障。车规级芯片在设计时会进行温度循环测试,确保稳定工作。

车规级芯片的设计寿命可以达到15年,而消费级芯片的生命周期一般为3到5年。车规级芯片必须能够承受长期的工作负荷,确保在整车生命周期内不会出现故障。毕竟手机可能两三年就换,车不会短时间内淘汰。

此外,车规级芯片必须具备冗余设计来保证功能的持续性。例如,锁步技术在车规级芯片中得到广泛应用,这种技术要求两颗核心并行执行相同的指令,并实时对比输出结果,发现异常时立刻触发警告或进入安全模式。消费级芯片并不需要考虑冗余设计,它们的设计目标是追求短期内的性能和效率,故障容忍度较低,比如手机玩游戏等。

以高通骁龙8155为例,基于2019年旗舰手机的高通855打造而来,4+4的大小核设计取代了1+3+4的八核设计,优化后,更注重多屏显示、图像处理能力,加上更高效的AI引擎,支持语音识别、面部识别等智能功能,安全层面则通过了AEC-Q100认证,以及ISO 26262功能安全标准,确保长时间高负荷运行而不出故障。

消费级芯片对汽车安全的影响

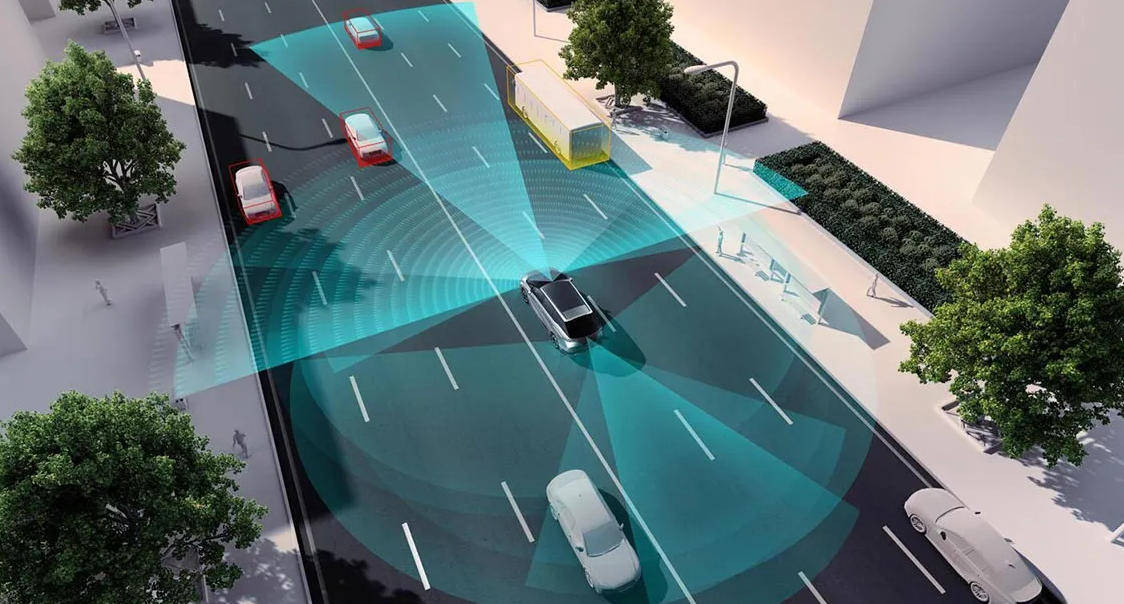

消费级芯片在汽车中应用可降低成本、加快迭代,但其可靠性与耐久性往往不足以满足车规级标准。在极端温度、电磁干扰和长期负载下,故障概率增加,可能导致安全隐患。若缺乏冗余与功能安全设计,关键系统失效风险上升。可能出现开着开着车机黑屏,导航突然死机甚至驾驶辅助失灵,在高速或复杂路况下极易引发安全隐患。

目前主流的车规级芯片

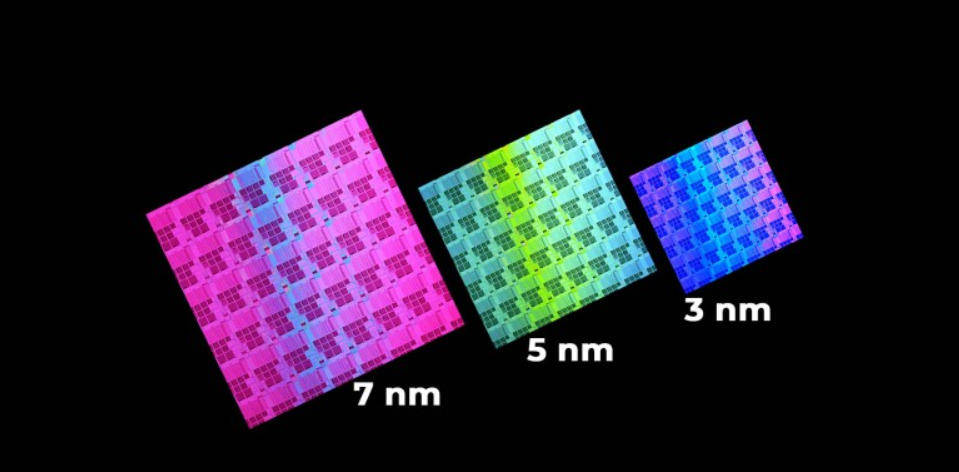

目前主流的车规级芯片数量众多,比如高通8155,算力约为8TOPS,而新一代芯片为高通8295,从7nm工艺升级到5nm工艺,AI算力达到30TOPS,支持更加复杂的车载应用,如增强现实HUD、AI语音助手等,中低端车型大多采用联发科Dimensity Auto,成本更低。

除了座舱,车规级的自动驾驶芯片发展迅速,算力需求比智能座舱更为苛刻。主流的比如英伟达Orin-X,算力达254TOPS。Mobileye EyeQ6H算力100+TOPS,注重低功耗和高安全性。造车新势力包括蔚来的神玑NX9031、小鹏的图灵芯片,以及华为昇腾610/710,算力约400TOPS。

除了座舱和智驾,还有控制类MCU,确保整车关键系统的正常运作。比如英飞凌AURIX TC4xx广泛应用于制动、电驱和车身控制等。恩智浦S32G应用于车载网关和域控制。瑞萨RH850应用于日系车企,强调高集成度和长供货周期。

选车侦探观点:从消费级芯片到车规级芯片,不仅仅是性能的提升,更是对可靠性、安全性、长期可维护性等方面的全面考量,大家还知道哪些车规级芯片?欢迎讨论。