德国学者托马斯海贝勒:“我必须每年都去中国”

老外不见外-托马斯·海贝勒

托马斯·海贝勒是一位德国汉学家,目前担任德国杜伊斯堡-埃森大学中国政治、社会与文化资深教授。托马斯·海贝勒于1975年第一次踏上中国的土地,在近50年的时间里,他几乎每年都会前往中国进行田野调查研究,他的足迹几乎踏遍中国的所有省级行政区,其研究结果不仅让德国乃至世界及时了解当代中国的现状,也为德中两国政府开展友好合作提供了政策性参考。

德国学者托马斯·海贝勒

托马斯·海贝勒中文名王海,1947年出生于联邦德国美茵河畔的奥芬巴赫。少年时,托马斯·海贝勒的母亲将一本世界地理书送给他作为生日礼物,从这本书中他第一次认识了中国,由此激发了他对中国的向往之情。

托马斯·海贝勒:我小时候对地理很感兴趣,我妈妈经常给我买地理方面的书。有一次我过生日,她送给我一本世界地理的书。我看了一下,对中国最感兴趣。书里说中国人多,有很多沙漠,文化很丰富……我觉得这个国家特别有意思。

1975年,作为青年学生代表团的一名成员,托马斯·海贝勒第一次到访中国。短期的参访非但没有能满足托马斯·海贝勒对中国的好奇心,反而使他更加意识到,自己对真实中国的认识非常有限,他产生了想要长时间待在中国、深入了解中国的想法。

托马斯·海贝勒接受总台记者采访,向记者展示调研资料。

1977年取得博士学位后,托马斯·海贝勒获邀以外国专家的身份来到中国工作。他认为这段经历对自己非常重要,让自己对中国有了实实在在的、真切的感受和认识。

托马斯·海贝勒:1979年以后情况有变化,慢慢地有新的酒店,北方也有从南方来的蔬菜、水果……什么都有。我看过改革开放以前的中国,我知道中国和中国人走的道路,对我来说非常清楚,也非常重要。

1981年8月,托马斯·海贝勒开展了他在中国的第一次调查研究,地点是在四川省凉山彝族自治州,当时他关注了中国少数民族之一的彝族。托马斯·海贝勒希望通过自己的观察,了解中国的少数民族和中国的民族政策。

上世纪80年代,托马斯·海贝勒到四川省凉山彝族自治州调研。

托马斯·海贝勒:我想了解彝族的历史、采访凉山的发展。我们大概到访了5个县,这是我第一次到少数民族地区。我回来以后写了一本关于中国民族政策的书。

托马斯·海贝勒在中国开展调研工作

自1981年开展调查研究工作至今,托马斯·海贝勒几乎每年都会前往中国进行实地研究,他将田野调查的研究方法贯彻到对中国的研究生涯中,成为改革开放后在中国开展田野调查时间最长、范围最广、成果最多的德国学者。

托马斯·海贝勒:我觉得如果我一年没有去过中国的话,我就不了解中国的情况,我必须每年都去,包括农村、城市,包括西南、西北、东部、西部和东北都去过了。我觉得我比较了解中国的国情和中国老百姓的一些想法。我到中国来学习的,听他们怎么说,向他们学习。

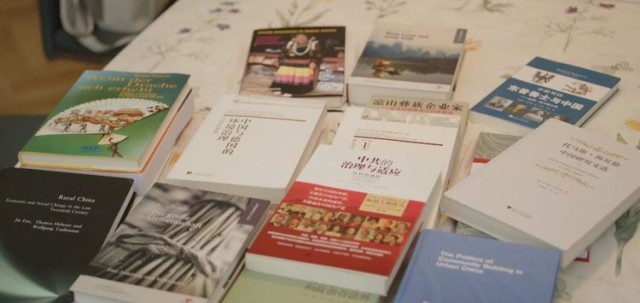

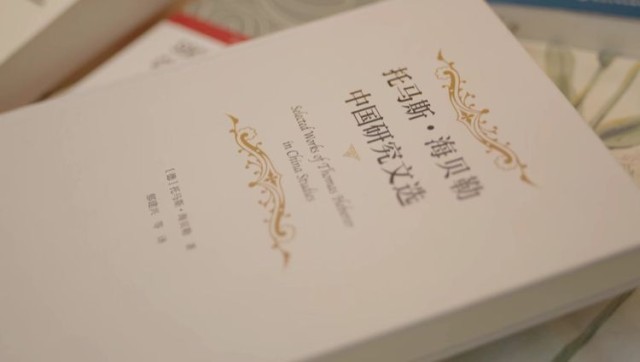

托马斯·海贝勒撰写的与中国相关的著作

多年来持续不断地对中国进行深入研究,托马斯·海贝勒撰写并发表了几十部德文、英文和中文著作以及100多篇学术论文,在海内外具有一定的影响力。托马斯·海贝勒见证了中国几十年来的发展变迁,并通过著书立说等方式为包括德国在内的世界读者了解当代中国政治、经济和社会发展现状提供了直接的窗口。

托马斯·海贝勒:我觉得中国最重要的成就是消除绝对贫困,这是最重要的。中华民族是一个很乐观的民族。中国的商品比德国还丰富,什么东西都有。没有去过中国的人不相信,我觉得中国的变化非常快、非常大。

托马斯·海贝勒长期任职于德国杜伊斯堡-埃森大学东亚研究所,作为德国著名的“中国通”,他经常受邀担任德国政府关于中国政治、经济问题的顾问,或随德国代表团访华,积极推动德中各领域的交流互动。

托马斯·海贝勒:我们应该了解对方有什么利益,德中互相了解,也应该提出建议——我们怎么解决问题、我们有什么共同的地方、我们怎么考虑世界的前途……我觉得中国人和德国人期待的世界的前途都是一样的,都要和平,都要友好生活。

托马斯·海贝勒撰写的与中国相关的著作

今年是中德建交52周年,在托马斯·海贝勒看来,在当今复杂多变的国际局势下,两国要保持对话沟通,交流不能停止。

托马斯·海贝勒:我们还需要对话,我们特别需要,但是仅有对话是不够,我觉得还需要对话能力。我们不光谈不同的地方,我们更应该谈共同点。学术交流、体育交流、友好城市的交流、文化交流都应该再发展。我们需要更多地介绍古代中国、中国文化的展览。我还记得上世纪80年代,兵马俑从陕西来德国展览,德国人非常热爱、特别喜欢看,这样的展览依然需要。我觉得交流不能停止,应该继续下去。

记者丨康玉斌