高频电源与低频电源:核心差异与应用场景深度解析

在电力电子技术领域,电源作为能量转换与供给的核心设备,其性能直接决定了用电设备的运行效率、稳定性与安全性。根据工作频率的不同,电源可分为高频电源与低频电源两大类别,二者在工作原理、性能特性、适用场景上存在显著差异,分别适配不同行业的用电需求。从工业制造中的电机驱动,到日常生活中的家电供电,再到科研领域的精密实验,高频电源与低频电源各自承担着不可替代的角色。本文将从定义出发,逐层剖析二者的核心差异,结合实际应用场景揭示其技术本质与选型逻辑。

一、定义与核心特性:高频电源与低频电源的本质区分

要理解高频电源与低频电源的差异,首先需明确二者的定义边界 —— 这一边界并非绝对固定,而是基于行业应用形成的共识性划分,同时需结合其核心特性,把握二者最本质的区别。

(一)高频电源:高频率、小型化的能量转换装置

高频电源通常指工作频率在 20kHz 以上(部分行业标准将 10kHz 作为下限)的电源设备,其核心功能是将工频交流电(如市电 50Hz/60Hz)或直流电,通过高频逆变技术转换为特定电压、频率的电能,以适配高频用电设备的需求。从技术特性来看,高频电源具有三大核心优势:

一是高频率特性,工作频率远高于工频,可大幅缩小变压器、电感等磁性元件的体积(根据电磁感应原理,磁场能量存储与频率成反比,频率越高,相同功率下磁性元件的铁芯截面积与线圈匝数可显著减少),例如一台 1kW 的高频电源体积仅为同功率低频电源的 1/3~1/5,适配小型化、集成化的设备设计需求;二是快速响应能力,高频电源的逆变开关(如 MOSFET、IGBT 等半导体器件)开关速度可达微秒级,能在毫秒内调整输出电压、电流,适用于对电能质量波动敏感的设备(如精密仪器、芯片制造设备);三是高转换效率,先进的高频电源转换效率可达到 90%~95%,远高于传统低频电源,这得益于高频半导体器件的低导通损耗与优化的拓扑结构(如 LLC 谐振拓扑、移相全桥拓扑),能有效减少能量在转换过程中的发热损耗。

(二)低频电源:低频率、高稳定性的能量供给系统

低频电源则指工作频率在 50Hz~1kHz 之间(以工频 50Hz/60Hz 最为常见,部分特殊场景如船舶、航空领域会用到 400Hz 中频电源,也常被归入广义的低频电源范畴)的电源设备,其核心特点是 “以工频或近工频频率工作,注重输出电能的纯净度与长期稳定性”。与高频电源相比,低频电源的核心特性体现在三个方面:

一是低频率与高稳定性,工作频率接近用电设备的额定工频频率,输出电压、电流的纹波系数极低(通常小于 0.1%),不存在高频干扰,适用于对电源纹波、电磁干扰敏感的设备(如模拟电路实验、医疗设备中的生命监测仪器);二是强带载能力,低频电源的输出阻抗小,能承受较大的负载冲击(如电机启动时的堵转电流、感性负载的瞬时功率波动),例如工业用低频稳压电源可在负载从 0% 突增至 100% 时,保持输出电压波动不超过 ±1%;三是结构可靠性高,低频电源的磁性元件(如工频变压器)采用硅钢片铁芯,耐受温度、湿度变化的能力更强,且电路拓扑结构相对简单(如线性电源、相控整流电源),平均无故障工作时间(MTBF)可达 50000 小时以上,适配长期连续运行的工业场景。

(三)频率边界的 “灰色地带”:为何是 20kHz?

需要注意的是,高频与低频的频率划分(20kHz)并非绝对的技术阈值,而是基于 “人耳听觉范围” 与 “设备设计需求” 的综合考量:人耳可听到的声音频率范围为 20Hz~20kHz,20kHz 以上的频率属于超声波范畴,高频电源工作时产生的噪声(如磁性元件的磁致伸缩噪声)不会被人耳感知,可减少对工作环境的噪声污染;同时,20kHz 以上的频率能显著降低磁性元件的体积与重量,实现电源的小型化 —— 若频率低于 20kHz,磁性元件体积缩小效果不明显,且可能产生可闻噪声;若频率过高(如超过 1MHz),则会面临半导体器件开关损耗增加、电磁干扰(EMI)难以控制等问题,因此 20kHz 成为行业普遍认可的高频与低频的划分边界。

二、核心差异深度对比:从原理到性能的全面剖析

高频电源与低频电源的差异并非仅体现在 “频率” 这一单一维度,而是贯穿于工作原理、性能参数、结构设计等多个层面,这些差异直接决定了二者的适用场景与选型逻辑。以下从五个关键维度进行深度对比:

(一)工作原理:逆变技术的 “高频化” vs “工频化”

工作原理是二者最核心的差异,直接决定了其能量转换方式与性能特性:

高频电源的工作原理基于 “高频逆变技术”,核心流程可分为四步:**步是 “整流滤波”,将工频交流电通过二极管整流桥转换为直流电,再通过电容滤波消除纹波,得到平稳的直流电压;第二步是 “高频逆变”,通过 MOSFET 或 IGBT 等高频开关器件,将直流电转换为高频交流电(频率 20kHz~1MHz),这一步是高频电源的核心,开关器件的开关频率直接决定了电源的工作频率;第三步是 “高频变压”,通过高频变压器(采用铁氧体磁芯)将高频交流电转换为所需电压等级的高频交流电,由于高频变压器体积小、重量轻,可实现电源的小型化;第四步是 “二次整流滤波”,将高频交流电再次整流为直流电,并通过电感、电容组成的滤波电路消除高频纹波,最终输出稳定的直流电压(或通过逆变环节输出特定频率的交流电)。

低频电源的工作原理则基于 “工频变压” 或 “线性调节技术”,以常见的工频稳压电源为例,核心流程为:**步是 “工频变压”,通过工频变压器(采用硅钢片铁芯)将市电 220V/380V 交流电转换为所需电压等级的工频交流电,这一步是低频电源的核心,工频变压器的体积与重量占电源总重量的 60%~80%;第二步是 “整流滤波”,通过二极管整流桥将工频交流电转换为直流电,再通过大电容滤波;第三步是 “线性稳压”,通过调整管(如大功率三极管)对直流电压进行线性调节,消除电网波动与负载变化带来的电压偏差,最终输出稳定的直流电。部分低频电源(如相控整流电源)则通过调整晶闸管的导通角来控制输出电压,无需线性调整管,但本质仍基于工频交流电的直接转换。

从原理差异可看出:高频电源通过 “高频逆变” 实现能量的多次转换,核心是 “频率提升”;低频电源则直接基于 “工频” 进行能量转换,核心是 “工频变压与线性调节”,二者的能量转换路径与核心器件完全不同。

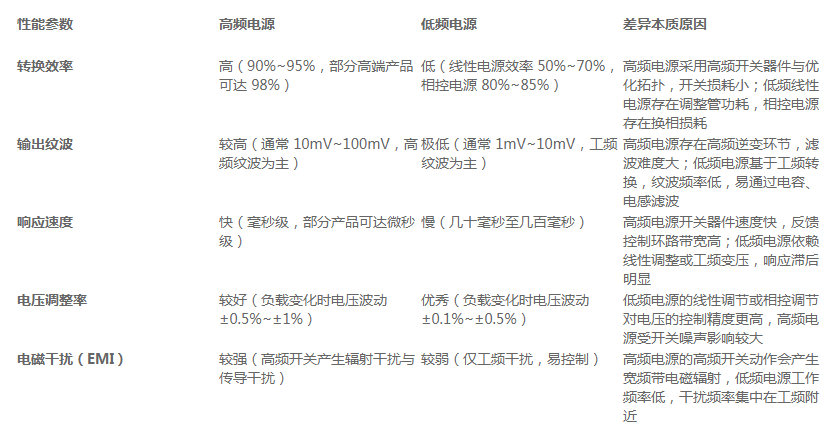

(二)性能参数:效率、纹波、响应速度的 “取舍”

性能参数是衡量电源品质的关键指标,高频电源与低频电源在效率、纹波、响应速度等核心参数上呈现 “互补性” 差异:

高频电源与低频电源的差异

高频电源与低频电源的差异

(三)结构设计:小型化 vs 重型化

结构设计的差异直接体现在电源的体积、重量与散热方式上,是二者最直观的区别:

高频电源的结构设计以 “小型化、轻量化” 为核心:一是核心磁性元件采用铁氧体磁芯(高频损耗低),体积仅为同功率硅钢片铁芯的 1/10~1/20,例如一台 5kW 高频电源的变压器重量仅 1kg 左右,而同功率低频电源的工频变压器重量可达 10kg 以上;二是散热方式以 “风冷为主”,由于转换效率高,总发热量小,可通过小型风扇实现散热,部分小功率高频电源甚至可采用自然散热;三是电路集成度高,采用 PCB 板集成高频开关器件、控制芯片与滤波元件,减少外接导线,进一步缩小体积 —— 典型的 1kW 高频开关电源体积约为 20cm×15cm×8cm,重量仅 2~3kg。

低频电源的结构设计则以 “稳定性、耐冲击” 为核心:一是核心磁性元件采用硅钢片铁芯(工频损耗低、机械强度高),但体积与重量大,例如一台 5kW 低频线性电源的工频变压器重量可达 15kg 以上,占电源总重量的 70%;二是散热方式以 “水冷或大面积散热片” 为主,由于线性调整管或相控晶闸管的功耗大,需通过水冷系统或大面积铝制散热片将热量导出,部分大功率低频电源的散热片面积可达 1m² 以上;三是结构强度高,采用金属外壳与加固支架,以应对工业环境中的振动、冲击,例如工业用低频稳压电源的外壳厚度可达 2~3mm,重量通常在 10kg 以上,部分大功率设备甚至超过 100kg。

(四)适用场景:精准匹配的 “行业分工”

由于性能与结构的差异,高频电源与低频电源在适用场景上形成了明确的 “行业分工”,二者几乎不存在直接竞争,而是分别适配不同的用电需求:

1. 高频电源的典型应用场景

高频电源凭借 “小型化、高效率、快速响应” 的优势,广泛应用于对体积、效率、响应速度要求高的场景:

- 电子制造领域:如芯片测试设备、PCB 焊接设备、LED 驱动电源等,需高频电源提供稳定的低压大电流(或高压小电流),且要求电源体积小,能集成到设备内部;

- 新能源领域:如电动汽车充电桩(高频开关电源实现 AC/DC 转换)、光伏逆变器(高频逆变技术将直流电转换为交流电)、储能系统(高频电源实现充放电控制),需高转换效率以减少能量损耗;

- 医疗设备领域:如便携式超声设备、牙科治疗仪器等,需小型化电源适配设备的移动性,同时快速响应负载变化;

- 工业加热领域:如高频感应加热设备(用于金属淬火、焊接),利用高频电流产生的涡流实现快速加热,频率越高,加热效率越高。

2. 低频电源的典型应用场景

低频电源凭借 “高稳定性、低纹波、强带载能力” 的优势,适用于对电源纯净度、长期稳定性要求高的场景:

- 科研实验领域:如模拟电路实验、材料测试设备、精密传感器供电,需极低的输出纹波,避免干扰实验数据;

- 医疗设备领域:如核磁共振(MRI)、心电监护仪、血液透析机,需稳定的工频电源,避免高频干扰影响设备正常工作与患者安全;

- 工业驱动领域:如工频电机驱动、大型水泵与风机的供电,需强带载能力,能承受电机启动时的大电流冲击;

- 电力系统领域:如继电保护装置、电力仪表校准设备,需长期连续运行,且对电压稳定性要求极高(电压波动需控制在 ±0.1% 以内)。

(五)成本与维护:短期投入 vs 长期性价比

成本与维护也是选型时需考虑的关键因素,二者在初期采购成本与后期维护成本上存在显著差异:

高频电源的初期采购成本较高,一方面是高频开关器件(如 IGBT、MOSFET)、高频变压器(铁氧体磁芯)的单价高于低频器件;另一方面是高频电源的控制电路复杂(需高频 PWM 控制器、EMI 滤波器),研发与生产工艺难度大 —— 例如一台 1kW 高频开关电源的采购成本约为 800~1500 元,而同功率低频线性电源的采购成本约为 500~1000 元。但高频电源的后期维护成本低,一是转换效率高,长期运行的电费支出少(以 1kW 电源每天运行 8 小时计算,高频电源每年可节省电费约 500~1000 元);二是结构简单、集成度高,故障点少,维护周期长(通常 2~3 年维护一次)。

低频电源的初期采购成本较低,工频变压器、线性调整管等器件技术成熟、价格低廉,控制电路简单(如线性电源仅需简单的稳压芯片)。但后期维护成本高,一是转换效率低,长期运行电费支出多;二是散热系统复杂(如水冷系统需定期更换冷却液),且工频变压器、散热片等重型部件易因振动、温度变化出现故障,维护周期短(通常 6~12 个月维护一次),维护时需搬运重型部件,增加人工成本。

三、总结与选型建议:按需选择,适配场景

高频电源与低频电源并非 “优劣之分”,而是 “适用场景之别”:高频电源以 “高频化、小型化、高效率” 为核心优势,适配对体积、效率、响应速度要求高的场景,是电子制造、新能源、便携式设备等领域的 “**电源”;低频电源则以 “高稳定性、低纹波、强带载能力” 为核心优势,适配对电源纯净度、长期稳定性要求高的场景,是科研实验、医疗设备、工业驱动等领域的 “可靠保障”。

在实际选型时,需遵循 “三优先” 原则:

- 优先根据负载特性选型:若负载为高频设备(如高频感应加热器)、小型化设备(如便携式仪器)或对响应速度敏感的设备(如芯片测试设备),优先选择高频电源;若负载为工频设备(如工频电机)、精密实验设备(如模拟电路测试)或对纹波敏感的设备(如医疗监护仪),优先选择低频电源;

- 优先根据使用环境选型:若使用环境空间狭小(如设备内部集成)、对能耗敏感(如新能源系统),优先选择高频电源;若使用环境对稳定性要求极高(如 24 小时连续运行的工业设备)、对电磁干扰敏感(如科研实验室),优先选择低频电源;

- 优先根据成本周期选型:若项目注重长期性价比(如长期运行的充电桩、光伏逆变器),优先选择高频电源(初期成本高但后期电费与维护成本低);若项目注重短期投入(如临时实验设备、短期使用的工业辅助设备),可选择低频电源(初期成本低)。

随着电力电子技术的发展,高频电源与低频电源也在相互借鉴、融合发展 —— 例如高频电源通过优化滤波电路降低纹波,向 “高纯净度” 方向升级;低频电源通过引入高频辅助电源,提升响应速度。但无论技术如何演进,二者基于 “频率” 的核心差异仍将长期存在,持续为不同行业提供适配的能量解决方案,共同推动电力电子技术的进步与应用落地。

上一篇:港股芯片股延续跌势

下一篇:【新股】一图读懂大明电子