1法拉电容等于多少uf电容

在电子工程领域,电容作为储存电能的核心元件之一,其单位换算常常让初学者感到困惑。今天我们就聚焦于一个基础却重要的问题:**1法拉(F)究竟等于多少微法(µF)?**这个问题看似简单,但背后涉及对电容本质的理解、单位体系的构建逻辑以及实际应用中的考量。让我们逐步拆解这一关系,并通过生动的场景化比喻帮助读者建立直观认知。

单位层级与换算基准

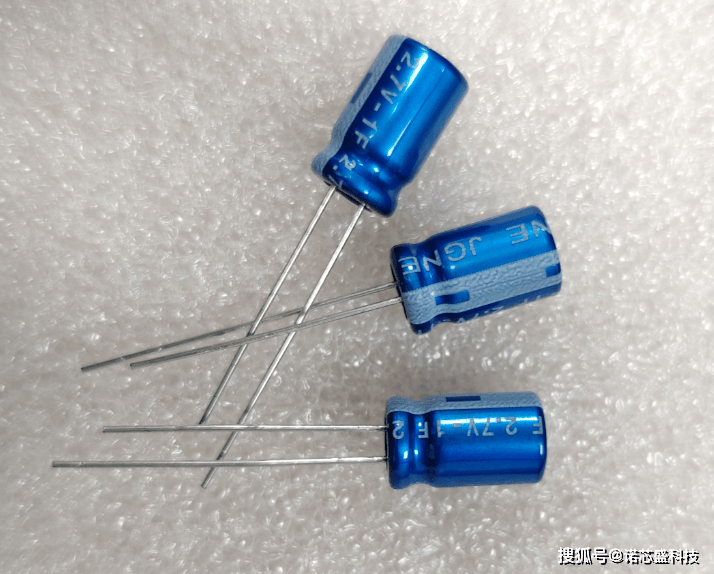

根据国际标准,电容的基本单位是“法拉”(Farad),符号为F。然而在实际电路设计中,直接使用方法拉作为计量单位的情况极为罕见——因为单个法拉级别的电容往往体积庞大且成本高昂,仅适用于特殊场景如超级电容器组。更常见的是以千分之一比例缩小的衍生单位出现,其中“微法”(µF)便是关键中间量级。从网页2和网页3的信息可知,二者存在明确的十进制转换关系:1法拉=1,000,000微法。这个数字相当于将一立方米的水均匀分散到百万个相同容器中,每个容器代表一个微法单位的容量。

为了具象化这种数量级差异,我们可以想象一个大型储水塔(对应1F)与无数个小水杯(每个代表1µF)之间的对比。当工程师需要精确控制电流波动时,就像园丁用滴管而非消防水管浇灌花朵一样,会选择合适量级的电容组件来匹配电路需求。例如,电源滤波电路常采用几十到几百微法的电解电容,而高频信号耦合则可能用到更小的皮法级元件。

物理意义与工程实践

深入理解单位背后的物理内涵有助于更好地运用这些数值。如网页4所述,1法拉的定义是在1伏特电压下储存1库仑电荷的能力。这相当于要求电容器具备极强的储能本领——若将其类比为电池,则需瞬间释放巨大能量才能维持如此高的电荷存储密度。现实中,普通铝电解电容要达到这个级别需要极大的极板面积和介电材料厚度,这也是为什么实际产品多以微法为单位标注的原因。

在电路板布局阶段,设计师会根据功能模块的特性分配不同规格的电容。比如音频放大器的退耦网络会并联多个大容量电解电容(数百µF),它们像水库般平滑电源线上的纹波;而在射频前端的小信号路径中,几个皮法级的陶瓷电容就能有效抑制高频噪声干扰。这种分级配置策略恰似交响乐团中不同乐器组的协作,各自负责特定频段的能量管理。

1法拉电容等于多少uf电容

1法拉电容等于多少uf电容

应用场景的差异性选择

不同量级的电容在系统中扮演着截然不同的角色。以计算机主板为例,CPU附近的去耦电容阵列通常包含从几微法到数千微法的各种规格。靠近芯片引脚的小容量陶瓷电容负责响应纳秒级的快速电流突变,如同急救医生随时处理突发状况;而主供电回路上的大容值电解电容则承担着稳定电压基线的重任,犹如定海神针般确保整个系统的平稳运行。

智能家居设备中的电源模块也体现了类似设计理念。智能门锁的控制板上既有用于开关降压转换器的大容量电解电容(数百µF),也有保护敏感模拟电路免受干扰的小容量瓷片电容(几十nF)。这种跨量级的混合使用方式,本质上是通过不同时间尺度的能量缓冲来实现整体性能优化。

测量仪器与标称值解析

值得注意的是,实际使用的电容元件并非理想器件。制造公差会导致实测容量与标称值存在偏差,特别是在工作频率变化时表现尤为明显。数字万用表在低阻抗量程下测得的静态电容值,可能无法完全反映其在动态工作中的有效容量。因此,经验丰富的工程师会在选型时预留一定余量,就像厨师调味时既要参照食谱又要凭经验调整咸淡一样。

对于非标称值的特殊需求,串联或并联组合成为解决方案。两个相同规格的电容并联可使总容量翻倍,串联则会减半。这种特性在修复老旧设备时尤为实用——当找不到原配型号时,可以通过合理搭配现有库存元件达到近似效果。不过需要注意的是,这种拼凑方式可能会影响高频特性,如同用不同粗细的水管拼接成的管路系统必然存在水流阻力差异。

技术演进带来的新视角

随着材料科学的进步,新型介电陶瓷的出现使得相同体积下的电容密度大幅提升。过去需要较大封装才能实现的微法级容量,现在可以通过多层叠层工艺集成到微型芯片级封装中。这种变革不仅改变了元件外观尺寸,也促使设计思路向高密度、小型化方向发展。未来的电子设备或许会像集成电路那样,将众多电容单元直接嵌入基板内部,形成三维立体的无源元件网络。

站在技术发展的十字路口回望,我们不难发现:从法拉到微法的单位跨越,不仅是计量尺度的变化,更是人类对电能掌控能力的缩影。每一次单位换算的背后,都蕴含着工程师对系统稳定性的追求、对信号完整性的执着以及对成本效益的权衡。当我们再次面对“1法拉等于多少微法”这个问题时,看到的不应只是简单的数字关系,而应是一个连接理论与实践、贯通历史与未来的技术桥梁。