原创 从学校学渣到全球富豪:他失去华为却赢下世界,中国芯片惊天逆转

[胡瓜]A股市场从未如此疯狂,名为寒武纪的公司股价一度冲上1464.98元,直接把股王贵州茅台拉下神坛,公司市值更是个天文数字。

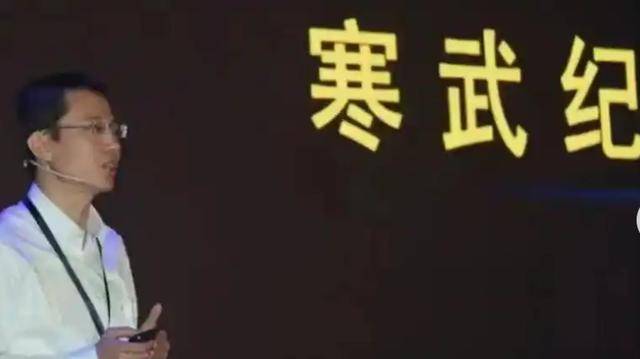

公司的掌门人陈天石,一个刚满40岁的男人,身家也跟着水涨船高,胡润榜上记了870亿,市场更激进的估算则达到了惊人的1500亿。

媒体给他戴上了“AI芯片少帅”、“南昌首富”的帽子。可他自己却摆摆手说自己不过是个“普通科研人员”他说人生是长跑,勤奋比天赋重要。

谁能想到这个今天搅动风云的男人,当年曾是个沉迷游戏、差点挂科的“学渣”?他又是如何带领一家被巨头抛弃、被强权封锁的公司成为今天的焦点?

天生反骨的选择本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

陈天石的骨子里就刻着不走寻常路的基因,他出生在江西南昌一个知识分子家庭,父亲是电力研究所的工程师,母亲是中学历史老师,家里对孩子的教育理念叫放水养鱼。

在这种环境下哥哥陈云霁的天赋被彻底释放,他从小就是个数学神童,小学就能解二元一次方程,14岁就考进了中科大少年班,是别人家的孩子。

而弟弟陈天石的聪明全用在调皮捣蛋和电子游戏上,虽然他考上南昌二中,后来也进了中科大少年班,但这背后的动力却是“大学没人管你打游戏”,这下16岁的陈天石在2001年也踏入了中科大的校门。

进了大学后他就将这句话奉为真理了,他主修“数学与应用数学”专业,但在老师眼中的他就是“学渣”,逃课打游戏是家常便饭。

所学一门叫“光学和原子物理”的课,他差点就挂课。最后还是老师看他可怜,把他叫到办公室,给了他一次“单独补考”的机会,才算涉险过关。

转折发生在大四,看着身边的同学一个个忙着深造或者找工作,一股无形的压力让他突然觉得游戏不好玩了,他说自己“玩够了想做点好玩的研究”。

2005年他报考了中科大计算机学院的研究生,在导师陈国良院士和姚新教授的指点下,他做出了人生第一个关键的选择——人工智能。

在那个时候人工智能还是个相当冷门的领域,远没有今天的风光,一个学数学的就这样一头扎进了计算机的世界。

黑暗中摸索出的火种

从数学跨界到计算机,陈天石收起了玩心,一头扎进研究里,功夫不负有心人,他的名字渐渐在计算机领域的顶级会议上开始频繁出现。

2010年25岁的他博士毕业,论文先是拿了中国计算机学会的优秀博士论文奖,两年后又入选了全国百篇优博提名,毕业后他北上进入中科院计算所,加入了著名的“龙芯团队”

在这里他和已经成为芯片专家的哥哥陈云霁,终于实现了两人完美的合璧,一个懂软件和算法,一个懂硬件和芯片。

也正是在2010年兄弟俩提出了一个在当时听起来有点异想天开的设想:能不能为人工智能专门设计一种芯片?

这个想法太超前了,学术界不认可,工业界不关心,他们想申请一点科研经费,结果连20万都拿不到。关键时刻是时任所长李国杰力排众议,给了他们一个机会。

机会有了但路得自己走,接下来的五年是漫长的科研时期,兄弟俩就在中科院一间30平米的小黑屋里,没日没夜地在黑暗中摸索。

真正的突破发生在2014年,兄弟俩合作的论文,一举拿下了计算机体系结构顶级会议的最佳论文奖,这是亚洲学者第一次拿到这个领域的最高荣誉,整个学术圈都为之震动。

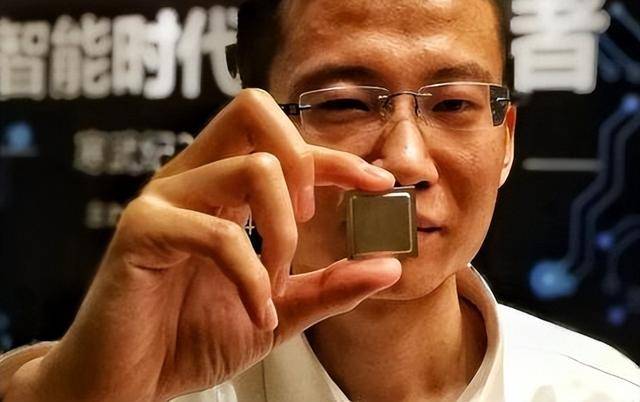

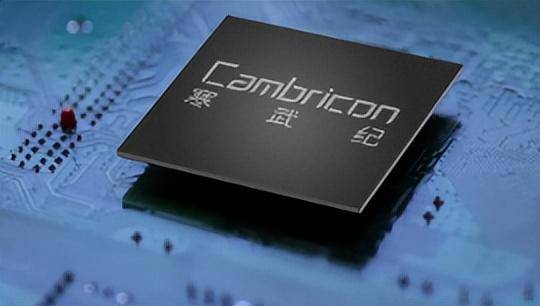

一年后在那个小黑屋里,全球第一款深度学习处理器原型芯片诞生了。陈天石给它取了一个充满史诗感的名字——“寒武纪”他希望这块芯片能开启一个智能时代的生命大爆发,就像几亿年前的寒武纪一样。

巨头的撤资和禁令的绝路

2016年人工智能击败了围棋世界冠军李世石,全球研究热潮一夜之间被点燃。

陈天石带着他的寒武纪冲出实验室正式成立公司,他担任董事长兼CEO,哥哥陈云霁则留在计算所担任首席科学家。

寒武纪一出生就风华正茂,被誉为全球智能芯片领域的第一个独角兽。产品线迅速铺开,从终端处理器到视觉芯片,再到驾驶芯片,甚至还推出了自己的指令集和软件平台。

资本闻风而来,天使轮就有科大讯飞和元禾原点这样的机构A轮更是轻松融到1亿美元。真正的高光时刻在2017年到来。

华为选择与寒武纪合作,将他们的芯片用到了麒麟970这颗旗舰手机里,搭载麒麟970的华为Mate10成了全球首款真正意义上的人工智能手机,寒武纪的名字也因此响彻大江南北。

公司规模迅速扩张到近千人,他公开表示要做一家中立的芯片公司,成为行业的“垫脚石”,对标英特尔和英伟达,然而巅峰时刻并没有持续多久。

2019年华为突然宣布自研“达芬奇架构”与寒武纪的合作戛然而止。这一下几乎抽走了寒武纪的全部血液,要知道来自华为的收入一度占到公司总营收的97%。

市场瞬间变脸各种“昙花一现”的质疑声铺天盖地,2022年12月一纸来自美国的“实体清单”将寒武纪彻底打入冰窖,先进的设计工具、台积电的先进工艺代工,一夜之间全部断供。

内忧外患接踵而至,公司的核心技术负责人梁军也在2022年离职,寒武纪的股价从高点一路暴跌到46元,市值蒸发超过九成,公司连续多年亏损累计亏损额超过30亿。

孤注一掷的豪赌

所有人都觉得寒武纪完了,面对“收一收,过冬吧”的劝告,陈天石却做出了一个让所有人看不懂的决定:逆风奔跑加大投入,他把这个阶段称为又一个“冷板凳时刻”。

他亲自带队调研修改方案,进行了一场彻底的战略转型。硬件上他果断放弃了过去依赖单一客户的终端IP授权模式,把公司的全部资源,豪赌在云端AI芯片和智能计算集群上。

财务上公司更是表现出一种近乎疯狂的执着,2020年公司收入只有4.59亿,研发支出却高达7.68亿研发费用占比超过40%,这无异于在冰天雪地里把自己最后的棉衣也点着了取暖。

软件层面陈天石也下了血本,他深知没有生态的芯片就是一堆沙子。公司投入巨大资源去适配市面上所有主流的AI框架,推动“软硬件协同”,为自己未来的产品建立护城河。

这次被迫坐上的“冷板凳”反而逼着寒武纪完成了最关键的蜕变。它不再是某个巨头生态里的一个技术供应商,而是要成为一个能独立为整个市场提供服务的芯片巨头。

守得云开见月明

机会总是留给那些在寒冬里还在坚持耕耘的人,2023年开始AI大模型时代毫无征兆地来临了。全球对算力的需求呈爆炸式增长,英伟达的处理器被炒成了天价硬通货。

紧接着第二个“东风”也来了,美国进一步加码对英伟达高端芯片的出口限制,这给中国的AI产业带来了巨大挑战,也意外地为国产AI芯片创造出了一个前所未有的市场真空。

就在这时寒武纪默默研发多年的云端AI芯片思元590被推到了聚光灯下。这款在“冷板凳”时期不计成本、顶着巨亏压力研发出来的产品,其性能恰好满足了市场的迫切需求。

曾经对寒武纪避而远之的巨头们,纷纷回过头来。阿里、字节、腾讯、中国移动一份份大额订单纷纷飞来,寒武纪的客户结构在一夜之间得到了彻底的优化。

财务数据也出现了惊天逆转,今年上半年公司营收达到28.81亿元,同比暴涨了恐怖的4347%。更重要的是净利润达到了10.38亿元,这是公司成立以来首次实现半年度盈利,彻底终结了长达八年的亏损历史。

股价一飞冲天,市值冲破5000亿,甚至6000亿大关。陈天石凭借自己29.63%的持股比例,财富数字瞬间膨胀,成了名副其实的“芯王”。

结语

从险些挂科的网瘾少年,到中科院的天才科学家。从华为身边最红的合作伙伴到被抛弃、被封锁的弃子。

再到今天A股的新晋股王,陈天石和他的寒武纪,走出了一条堪称奇迹的V形反转曲线。

重温他那句“人生是长跑”,才更能体会其中的分量。

在科技这个瞬息万变的行业里,真正的护城河,从来不是一时的风口,也不是某个大客户的青睐。而是那种坐得住冷板凳的战略耐性,和对核心技术近乎偏执的持续投入。

信息来源: