什么是差分电荷密度?

说明:本文将从理论计算的角度系统探讨差分电荷密度的定义、计算方法、应用价值及其在不同材料体系中的作用,旨在帮助读者全面理解其意义并掌握在科研中的使用方式。

什么是差分电荷密度

差分电荷密度的定义源于电荷密度这一最基本的量子力学描述。在DFT框架下,体系的电荷密度由电子波函数的平方积分得到,能够准确反映电子在实空间中的分布情况。然而,仅仅依靠总电荷密度往往难以直观判断不同原子、分子或片段之间的相互作用,因为在复杂体系中,电子云的重叠使得局域特征难以辨认。

为了解决这一问题,研究者提出了差分电荷密度的概念,即通过构造一个参考态与体系态之间的差异,突出相互作用引起的电子重新分布。通常的做法是:将相互作用后体系的总电荷密度与组成部分独立存在时的电荷密度叠加结果进行比较,差值即为差分电荷密度。

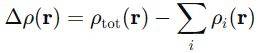

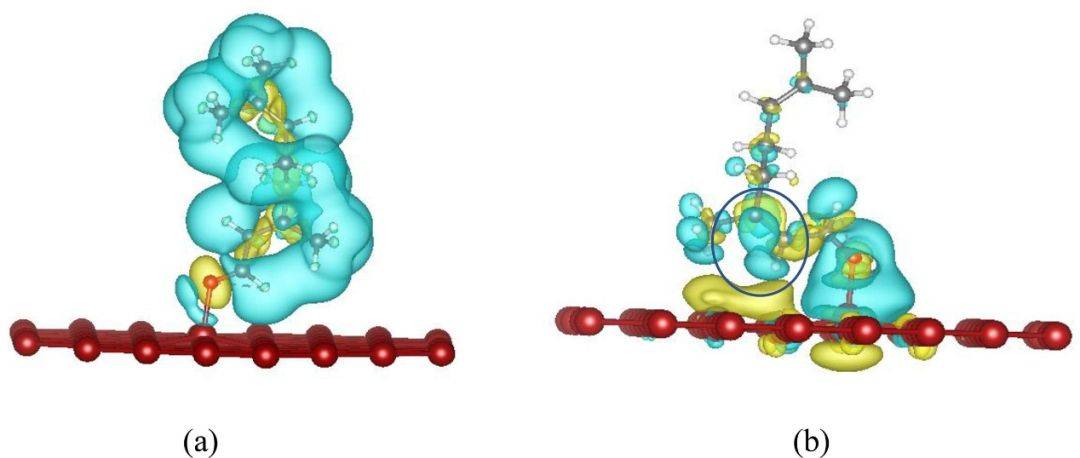

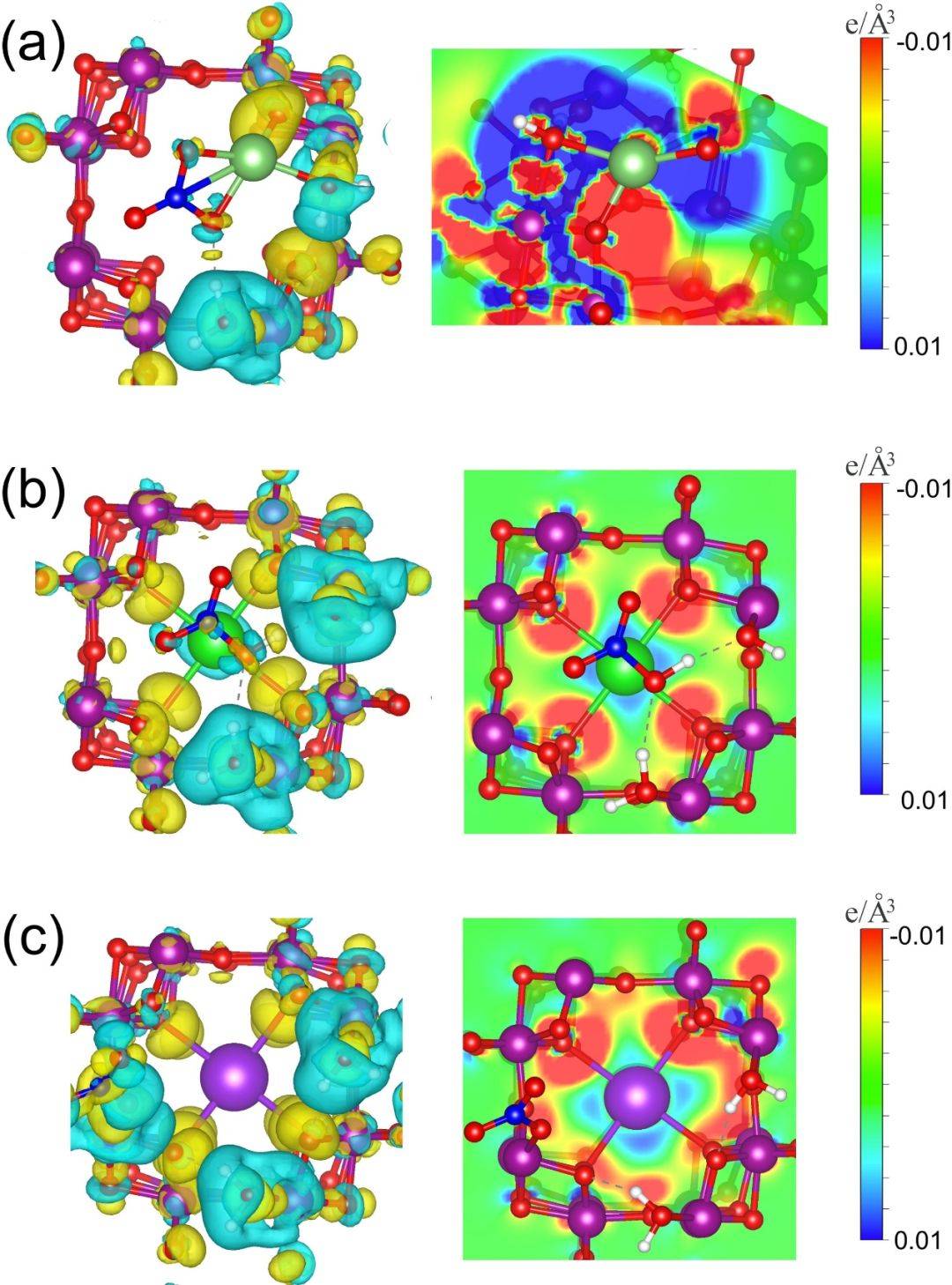

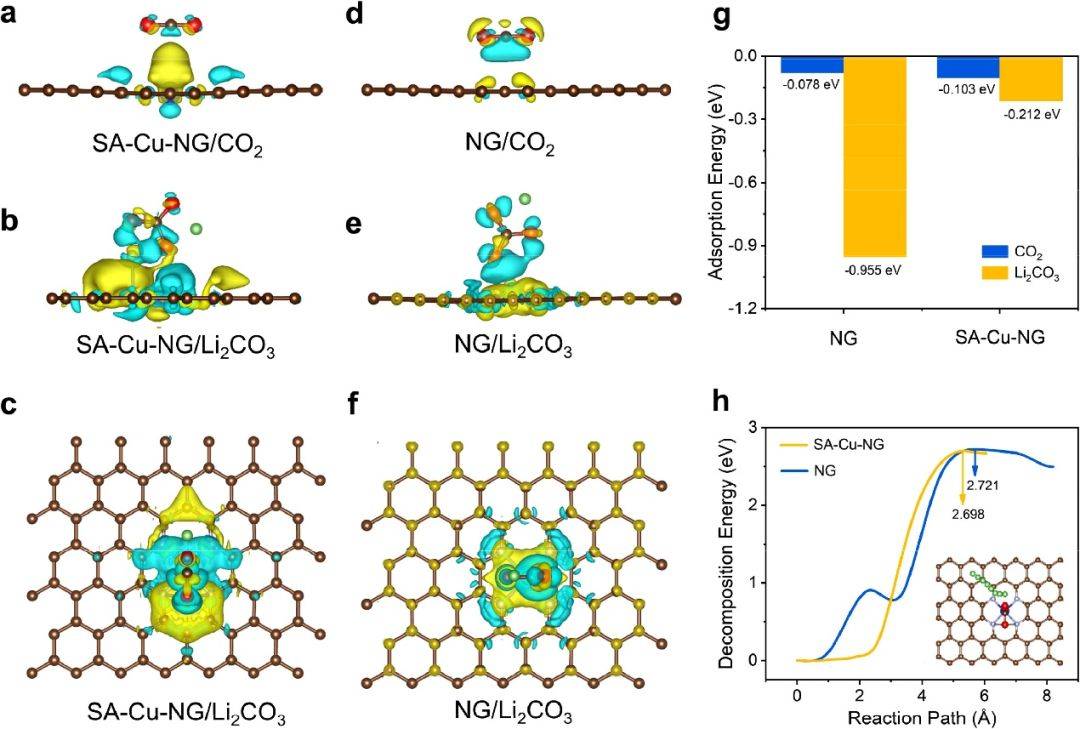

这一方法本质上是一种差分映射,使得由于相互作用而产生的电荷堆积与消耗区域能够清晰呈现。通过等值面或二维切片图,人们可以直观地看到电荷在哪些区域发生转移或积累,从而判断键合类型、电荷转移方向以及界面极化效应的强弱。

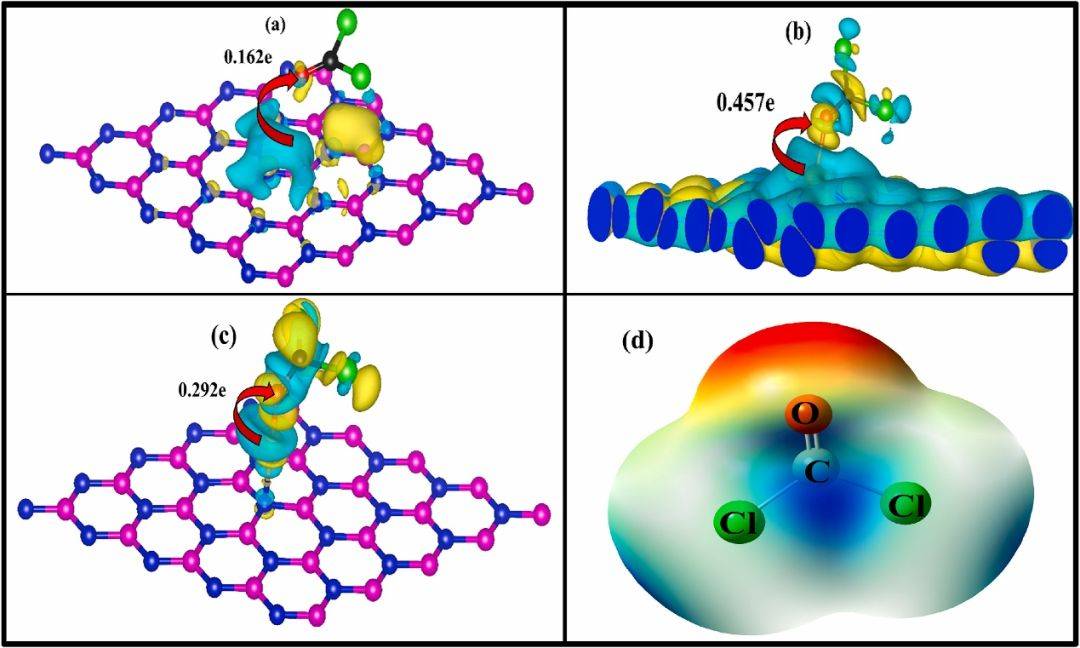

差分电荷密度的计算公式本质上就是体系总电荷密度与各个组分电荷密度叠加之间的差异。一般写作:

其中:Δρ(r)是差分电荷密度,表示在位置r上电子的积累或耗尽;ρtot(r)是相互作用后的体系总电荷密度(如吸附分子+基底、异质结、掺杂体系等整体优化后的电荷分布);ρi(r)是体系中各独立组分在相同几何构型下的电荷密度。

差分电荷密度不仅仅是一种视觉工具,它与电荷转移量、静电势分布和化学键强度密切相关。结合Bader电荷分析、Mulliken布居分析等方法,差分电荷密度可以提供更直观的补充信息。

例如,在一个吸附过程里,若某个区域表现出明显的电荷累积,这往往意味着形成了较强的共价相互作用;而若只是电子的轻微偏移,则可能对应于范德华作用或弱的电荷转移。由此可见,差分电荷密度的提出不仅弥补了传统能量分析在空间分辨率上的不足,还为揭示复杂体系中的电子调控提供了关键途径。

差分电荷密度的计算与可视化方法

在实际计算中,差分电荷密度的获得通常依赖于三步:首先是对复合体系进行自洽场(SCF)计算,得到其电荷密度;其次是分别对体系的各个组分(如基底、吸附分子、掺杂原子等)在相同晶格与原子构型下计算电荷密度;最后通过将复合体系密度减去组分密度的叠加,得到差分电荷密度分布。

这一过程中需要严格保证参考态与体系态的原子位置与计算参数一致,否则可能会引入伪影,影响分析的可靠性。

可视化方式在差分电荷密度的使用中具有重要意义。常见的展示方法包括三维等值面图与二维切片图。等值面可以直观展现电子在空间中的堆积与消耗区域,而切片图则更适合观察特定平面上的电荷转移情况。通常,电子累积区域用黄色或红色表示,而电子耗尽区域用蓝色或青色表示,这种对比有助于快速识别界面处的电荷重构。

此外,在量化分析方面,研究者常常结合积分电荷差值来估算实际转移的电子数,从而更准确地揭示反应过程中的电荷流动规模。通过这些方法,差分电荷密度不仅仅停留在图像直观展示的层面,还能够与能量计算结果形成互补,增强对体系电子行为的定量理解。

差分电荷密度在界面与催化中的作用

在界面物理与催化化学中,差分电荷密度的应用尤为广泛。对于金属-分子界面、半导体-金属接触或二维材料异质结等体系,电荷重新分布往往是决定界面性质的核心因素。差分电荷密度能够直接显示界面极化效应,帮助研究者理解功函数变化、肖特基势垒形成以及能带对齐规律。

例如,当一个吸附分子靠近催化剂表面时,若差分电荷密度图显示显著的电荷转移,这通常意味着催化活性位点参与了强烈的电子相互作用,从而降低反应能垒。反之,如果电荷变化不明显,则可能预示着吸附较弱,对催化活性贡献有限。

在电催化研究中,差分电荷密度常被用于解释氢析出、氧还原、氮还原等关键反应的机理。通过比较不同反应中间体吸附后的电荷分布,研究者能够判断催化剂是否有效地调节电子结构,从而优化反应路径。

在多相催化和光催化体系中,差分电荷密度能够揭示载流子在界面处的分离与复合趋势。若光生电子和空穴能够在界面处形成有效的空间分离,那么差分电荷密度会表现出明显的电荷累积与耗尽区间,这对于提高光催化效率具有重要指导意义。因此,从催化反应到器件设计,差分电荷密度提供了理解与预测的关键线索。

差分电荷密度与化学键本质的揭示

化学键的形成与断裂是化学反应的核心,而差分电荷密度能够在空间上直观刻画这一过程。不同类型的化学键在差分电荷密度图中的表现存在显著差异。

以共价键为例,常常可以看到两个原子之间形成了明显的电子累积区;而对于离子键,则表现为电子由一个原子向另一个原子的大尺度转移;至于氢键、范德华作用等,则通常只表现为轻微的电荷偏移。这种可视化特征不仅帮助我们分类化学键类型,还能辅助解释键能变化的来源。

例如,在掺杂或应变调控的体系中,若差分电荷密度显示出新的电子堆积通道,往往意味着体系的键合方式发生了改变,从而影响宏观性能。

此外,差分电荷密度还与电子局域化程度紧密相关。通过与电子局域函数(ELF)结合分析,可以更加系统地判断键合强度与方向性。对于那些难以通过能量或态密度分析解释清楚的复杂体系,差分电荷密度往往能提供决定性的直观证据。

例如,在金属簇或二维材料缺陷处,电子常常表现出高度局域化或异常的分布形态,这种信息在DOS中可能被平均化而被掩盖,而差分电荷密度能够清楚揭示这一现象。因此,它不仅是一种图像分析工具,更是一种理解化学本质的关键手段。

差分电荷密度的拓展应用与未来发展

随着计算方法与可视化技术的发展,差分电荷密度的应用正不断拓展。

一方面,它已经从传统的分子吸附和表面催化研究扩展到能源材料、电子器件和环境催化等更广泛的领域。对于锂电池和钠电池电极材料,差分电荷密度能够揭示离子嵌入与脱嵌过程中的电荷补偿机制,从而为设计高性能电极提供参考。在二维材料研究中,它被广泛用于探索层间耦合与界面调控机制,帮助理解新型范德华异质结构中的电子行为。

另一方面,随着大数据与机器学习的引入,差分电荷密度也有望与自动化模式识别结合,从而实现高通量筛选与快速预测。

结论

差分电荷密度作为理论计算中的重要工具,在理解界面效应、催化机理和化学键本质等方面展现出强大能力。它不仅能够揭示体系中电荷的重新分布,还能帮助量化电荷转移、判断键合性质,并为性能优化提供方向。从基础理论到实际应用,差分电荷密度已经成为连接微观电子结构与宏观材料性能的重要桥梁。随着计算与实验手段的进步,其应用范围将不断拓展,价值也将日益凸显。