晶振温度系数补偿技术

创始人

2025-11-21 04:35:01

0次

石英晶振决定着设备的节奏与精准度,但温度变化会让晶振的频率悄悄偏移,从而影响通信、定位和时钟同步的稳定性。晶振温度补偿可通过补偿温度带来的频率漂移,让系统在各种环境下都保持高精度运行。

1. 温度对晶振的影响

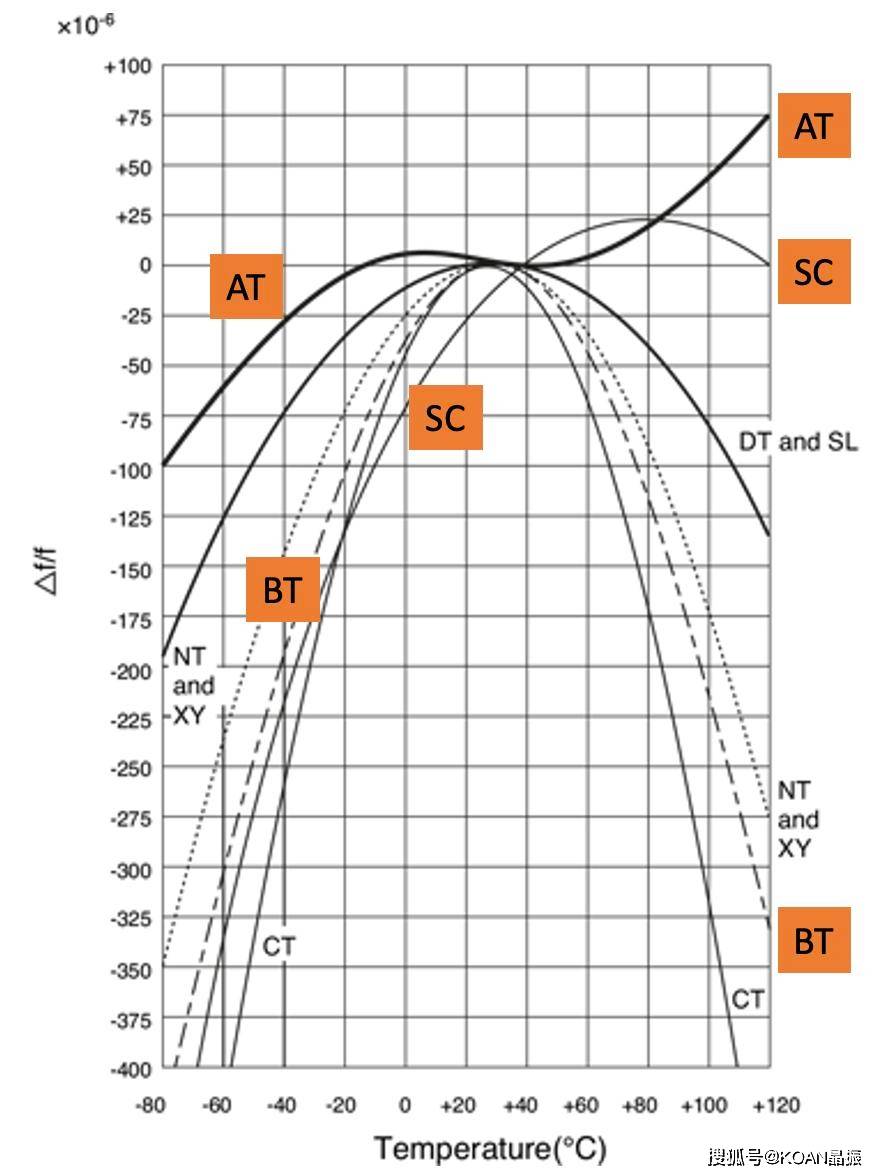

当温度变化时,晶体内部原子间距会发生微小变化,使得材料的弹性常数也随之改变。环境温度升高或降低,晶振的频率就会“跟着跑偏”。不同切割角度使晶振在温度变化下的应力响应各不相同。今天,对比一下常见的三种切割方式:AT切,BT切,SC切。

- AT切:应用最广的切割方式,属于厚度剪切振动模式,常用于0.5MHz ~ 300MHz的频率范围。它在25℃附近温度最稳定。温补晶振一般用AT切晶片。

- BT切:厚度剪切模式的晶体。切割角度比AT切更大,常用于0.5MHz ~ 200MHz频率范围。它具有良好的重复一致性和较高的频率常数2.536 MHz⋅mm,能更容易做出高频晶体。BT-cut通常用于对温度要求高、环境恶劣的工业类设备或功率应用。

- SC切:双角度旋转的应力补偿切割。它的频率范围更宽,约0.5MHz ~ 3200MHz,能在较大温度范围内保持极高的稳定度。制造工艺最复杂,需要精密的研磨和角度控制。但它几乎消除了机械应力对频率的影响。恒温晶振多用SC切晶片。

2. 温度补偿的三种主要方式

尽管不同切型在一定程度上优化了温度特性,但温漂依旧无法完全消除。于是,为了进一步提升频率稳定度,可以使用温度系数补偿技术。

- 被动补偿:通过在振荡电路中引入温度敏感元件(如NTC热敏电阻、二极管或热敏电容),让整体电容随温度自动变化,从而部分抵消频率漂移。

- 主动补偿:利用“温度传感器+MCU+DAC+可变电容阵列” 构建闭环系统,实时监测温度并数字控制振荡频率。其特点为:MCU实时采集温度;通过查表或算法修正频率偏差;可实现±0.1~±0.5ppm的高稳定度;广泛应用于DTXO数字温补晶振与DCXO数字控制晶振。

- 恒温控制:在带有微型恒温炉的腔体中加热晶体,使其工作在恒定且最稳定的高温点,通常70~90℃。其特点为:最高稳定度可达±0.005~±0.01ppm;启动时间长、功耗高;适用于对频率要求极高的基准时钟与实验设备。

3. 工程实现关键要点

温度补偿并不是简单的“测温修正”,它需要从设计到制造综合考虑多项因素,才能保证晶振在不同温度下依然稳定。

- 温度传感精度:传感器需达到±0.5℃以内,否则补偿曲线会偏离。

- 出厂标定:在−40℃~+85℃区间采样频率,拟合出晶体的温漂模型。

- 补偿算法:常用三次多项式或查表修正:如Δf = aT³ + bT² + cT + d

- 可变电容分辨率:分辨率越高,调节越平滑,补偿线性更好。

- 长期老化补偿:通过自校准算法定期修正漂移,保持长期稳定。

相关内容

热门资讯

法拉电容长时间不用会坏吗为什么...

关于法拉电容长时间闲置是否会损坏的问题,答案是其本身通常不会“放坏”,但正确的存放方法至关重要。法拉...

蓝盾光电:11月20日融资买入...

证券之星消息,11月20日,蓝盾光电(300862)融资买入1231.95万元,融资偿还1077.2...

联创光电(600363)11月...

证券之星消息,截至2025年11月20日收盘,联创光电(600363)报收于55.11元,下跌3.0...

滁州米彦电子科技有限公司成立 ...

天眼查App显示,近日,滁州米彦电子科技有限公司成立,法定代表人为陈祥明,注册资本50万人民币,经营...

三星电子任命卢泰文为联席CEO

11月21日,三星电子宣布新领导层任命,卢泰文正式被任命为设备体验(DX)事业部负责人兼首席执行官,...

英媒:英国首相斯塔默将于明年1...

【文/观察者网 王一】据英国天空新闻频道11月20日报道,英国首相斯塔默将于明年1月底访问中国。如果...

油液传感器生产厂家清单推荐

油液传感器是工业设备健康管理的核心组件,可实时监测油液粘度、水分、颗粒污染度等参数,预防设备故障。以...

南网数字:公司积极发展电力量子...

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:“请问公司涉及量子科技吗?” 南网数字(301638.S...

合肥云图知航电子科技有限公司成...

天眼查App显示,近日,合肥云图知航电子科技有限公司成立,法定代表人为蔡伟志,注册资本10万人民币,...