原创 荷兰服软了,同意停止接管安世半导体,但有个条件需要中方满足

未来全球秩序的中心,毫无疑问会是中国。中国在贸易战中击败了全球最强大的国家,这不是被动防守,而是主动迎击,最终取得了胜利。同时,中国在军事和科技方面也有强大的基础,具备了将“公平、公正”真正落实到规则层面的能力。

中国人从不畏惧霸权主义的威胁,目的不是替别人当裁判,而是确保规则公正。中国近年来不断扩大自己的“可替代性生产能力”,从光伏、动力电池、通信设备到大规模工业装备的出口,这一切都在为未来的国际秩序构建物理级的“备用轨道”。当旧的秩序崩塌时,新的轨道必须能承载这一切。这不仅仅是口号,而是在为“第二赛道”投入实实在在的资金和资源。

为什么越来越多的第三世界国家开始寻求新规则?因为它们已经深刻体会到旧规则带来的教训。当全球规则倾向西方时,这些国家会被告知“自由贸易”;但一旦局势不利,它们几十年的努力成果就可能被一纸“国家安全”规定彻底推翻。没有人愿意成为那个辛辛苦苦积累财富,最后却被别人一脚踢飞的倒霉角色。于是,“真正公平、公正的国际秩序”成为了这些国家的迫切需求,而不再仅仅是口号。

更重要的是,第三世界国家明白一件事:它们不是在“帮中国”,而是在为自己争取更大的利益。只要继续留在旧有的秩序中,就意味着它们随时可能被动接受别人随时改写规则的命运。这不仅是意识形态的选择,更是最基本的资产安全考量。

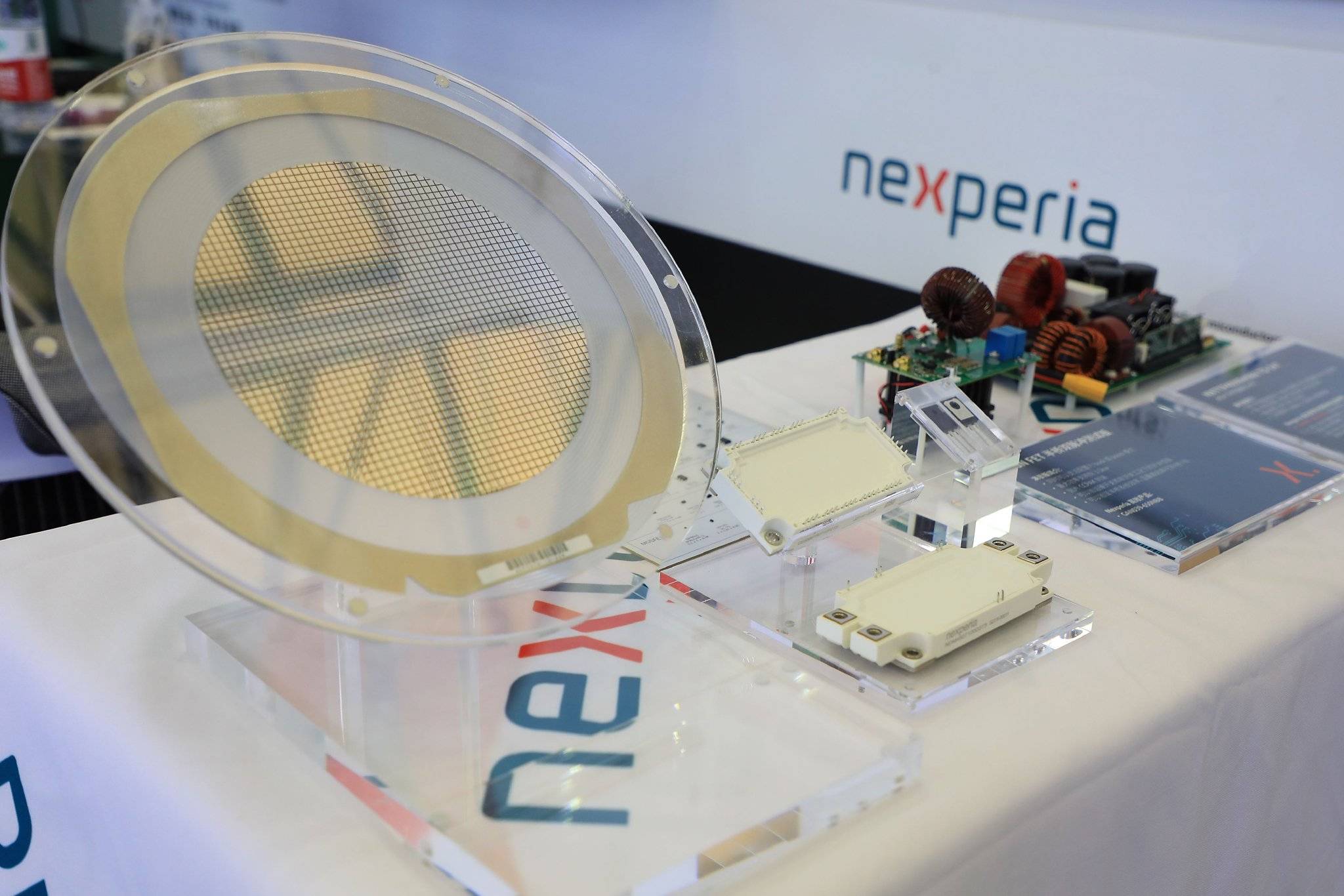

安世半导体事件就生动展示了这一切。西方国家可能穿上西装,但它们的本性并未改变——当规则对自己有利时,它们表现得高高在上;一旦不利,立刻露出抢夺的手段,强行接管、切断供给、控制供应链,连“自由贸易”的外衣都撕得干干净净,让人看得心寒。

荷兰的做法也震惊了许多欧洲本土企业,因为它们意识到,如果将来与中国展开深度合作,自己的资产和供给安全是否还能得到法律保护?欧洲内部的信任也因此受到了严重冲击。正因为如此,安世事件的进展引起了全球各国的密切关注,这不仅仅是一起企业纠纷,它揭示了整个国际秩序的深层问题。

沿着这条思路继续分析,会发现一个更关键的变化:荷兰此举让其失去了“规则高地”。如果荷兰最终强行推进“接管”,其代价不仅是企业声誉和市场信任的丧失,更可能将“欧盟规则”这一话语权交给了对手去拆解。最终,荷兰不得不低头,承认这一问题不能仅靠行政命令来解决。

在11月7日,彭博社报道,荷兰政府同意暂停对安世半导体的接管,但前提是中国恢复对安世中国工厂的芯片供应。只要供应恢复并得到核实,荷兰政府最快将在下周暂停接管。同时,安世半导体和安世中国之间的财务问题还需要进一步解决。换句话说,荷兰的接管行动暂时可以停下来,但账本必须要逐步清算。

同样在11月7日,财联社也报道了荷兰经济事务部的声明,表示欢迎中方为恢复安世中国工厂供应提供便利,并称会谈“富有建设性”,预计中国向欧洲及其他地区的芯片供应将陆续送达安世的客户。这相当于将“条件交换”的框架公开了:先恢复供应,再暂停接管,恢复供给后市场恐慌得到缓解,而这一切源自中荷双方经过多轮磋商后的现实落点。

如果我们将这些事件的时间节点和行动连贯起来,就能看出一个非常清晰的现实走向:汽车芯片供应紧张得以缓解,中国成功保护了海外资产,荷兰的政策压力也得以化解。但更深远的影响是,安世事件让第三世界国家看清了旧秩序下规则的“选择性”特点。

因此,越来越多的国家开始将目光投向中国——这不仅仅是看中中国的姿态,而是看到一个事实:当旧秩序出现漏洞时,谁能既修补漏洞,又不让整个体系崩塌。得道者多助,失道者寡助。这句话今天依然是对未来全球格局的真实写照。