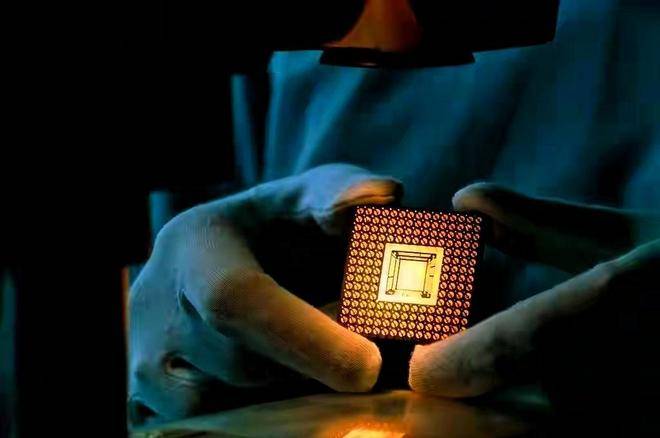

最后10天,轮到中方杀鸡儆猴,荷兰刚抢实控权,芯片供应突然中断

荷兰即将举行一场重要的议会选举,政治气氛紧张,但真正让人担忧的,却是正在进行的一场横跨欧洲和亚洲的芯片争夺战。

荷兰政府突然对中资背景的安世半导体采取行动,通过多种法律手段和行政措施,将这家中国企业的控制权收归自己手中。

中国方面并未选择沉默,而是直接反击,通过“断供”措施,切断了对欧洲汽车产业至关重要的供应链。这一系列你来我往的较量,不仅让荷兰陷入进退两难的局面,也揭示了全球供应链的脆弱性和大国博弈的残酷性。

随着选举临近,荷兰和中国之间的对抗已经不仅仅是企业之间的争端,而是成为国际焦点,吸引了全球的关注。

荷兰的强硬举措:政治算盘藏不住

荷兰政府的举动迅速且精准,表面上看是为了国家经济安全和企业治理缺陷,但背后更深层次的原因则是政治考虑。尤其在选举季,政府希望借此“安全”议题吸引选民支持。荷兰通过法律程序将中方高管换掉,并将公司控制权托管给第三方,整个过程高效而迅速,看似合规,实际上已经达到“去中国化”的目的。

此外,美国的影子也在其中游走。早在今年初,荷兰和美国有过沟通,明确表示要撤掉中国籍高管,否则将面临不利后果。荷兰在这场博弈中与美国步调一致,充分显示了两国的默契。

荷兰政府此举,也是在选举前夕借此强化“安全守护者”的形象,转移国内经济压力,并提升在欧洲芯片行业中的地位。

然而,国际舆论并未买账,批评之声不断。欧盟相关企业和一些英国媒体公开质疑荷兰此举,只会加剧中欧关系的紧张。

中国的反击:芯片断供效果立竿见影

荷兰的行动刚刚落地,中国就迅速作出回应。中国直接切断了安世半导体在中国的生产线供应,这对整个欧洲汽车产业链产生了直接冲击。中国通过这一举动明确表示,谁掌握了生产能力,谁就能在谈判中占据主导地位。荷兰可能以为控制了公司,就能高枕无忧,却忽视了中国在核心生产环节的掌控力。

这一反击不仅是针对荷兰的,它也是给其他国家上了一课:如果有人企图通过行政手段剥夺中国企业的控制权,中国同样能用供应链优势让对方付出代价。这不仅仅是荷兰的问题,而是中国在全球产业链中话语权的一次重要展现。

此举让欧洲的汽车制造商感到不安,欧盟内部的气氛也变得微妙起来。大家都意识到,中国并非只能被动应对,在关键利益面前,中国能够迅速作出反击。而且,中国手中还掌握着芯片和稀土等原材料资源,这些资源的联动将使荷兰及其他国家在全球供应链中陷入更大的困境。

供应链新规则:谁掌控产能,谁就有底气

这一事件突显了一个道理:全球供应链已经不再是一个单纯的市场行为,而是大国之间的激烈博弈。荷兰这次通过行政手段接管中国企业,实际上是对西方一贯推崇的市场经济和法治精神的挑战。在国家利益面前,规则、契约和法治可以被随意忽视。

资本市场也对这种局面表现出不安,投资者的信心因此受到了影响。中国企业从这件事中汲取了深刻的教训:单纯依靠持股和控股公司,并不能确保企业安全,只有真正掌握关键产能和技术,才能应对各种变局。

安世半导体事件也加速了中国芯片企业自主研发和产能建设的步伐,大家都不想在关键时刻被卡脖子。

荷兰的两难局面

荷兰目前处于进退两难的局面。如果撤销接管决定,可能得罪美国;如果继续坚持,荷兰国内的汽车产业将会遭殃,甚至会引发欧洲同行的反击。欧盟内部也面临协调压力,德国、法国等汽车生产大国可能会有不同的算盘。

荷兰的这一棋本来想通过控制企业提升自己在国际上的地位,结果却成了烫手山芋。未来,全球产业链可能会因为各国争夺核心产能而进一步分裂。供应链的区域化趋势愈发明显,谁能控制关键生产环节,谁就能够在全球博弈中占据有利地位。

结语:全球博弈的现实与反思

荷兰和中国的较量,最终是关于谁能掌握主动权的问题。荷兰试图通过法律和行政手段解决问题,却未曾料到中国以硬实力反击。中国不再是被动应对,而是根据对方的举动灵活调整策略。这种“你抢我断”的局面让所有参与者都看清了全球化中的利益格局。

这次风波给中国企业敲响了警钟:海外扩张不仅仅是收购和控股那么简单,真正的安全感要依靠技术和产能的掌握。荷兰如果继续走极端路线,最终损失的可能不仅仅是企业控制权,还可能是整个产业链的稳定。

对于全球市场来说,这场博弈揭示了供应链安全的真正本质。市场经济和法治规则在大国利益面前,随时可能被改变。掌控关键环节,才是左右局势的关键。而中国通过这次反击,向世界展示了“产能就是力量”的真谛。

这场从抢企业到断供应的较量,迅速演变成一场国际风暴,全球化时代,供应链早已不再是简单的生意,而是大国之间的权力博弈。中国的反击,是对单边主义的回应,也是对全球规则重塑的宣示。荷兰若继续坚持,最终将自食其果。