原创 芯片和关税战后,中美全球航运之战正式开打,谁能笑到最后?

在全球围绕芯片、关税、技术出口管制等领域展开多轮较量后,中美之间的战略竞争已正式延伸至全球航运和造船业。北京对美国征收海运费的针锋相对的应对措施,标志着这场“大国博弈”进入了一个更具全球影响的新阶段。这场围绕海上贸易命脉的争夺,不仅关乎经济利益,更是一场涉及双方产业基础和战略韧性的“国运”级较量。这就带来一个问题:中美谁能笑到最后?

先来看老美有多坏吧。美国贸易代表办公室援引“301条款”调查结果,自10月14日起,对进入美国港口的中国拥有或经营的船舶征收高额费用,并对中国建造和外资船舶实施差异化收费。拟议的费用极高,一艘5万净吨的中国散货船单次停靠美国港口可能面临高达250万美元的费用。这无疑是对中国全球商业基础的强力打击。

再看中国有多钢吧。作为对等反制,中国商务部和交通运输部迅速出招,实施了针锋相对的措施。中国开始对与美国有联系的集装箱船征收每净吨400元人民币的特殊进港费,并计划逐年提高,旨在对等抵消美方的收费影响。

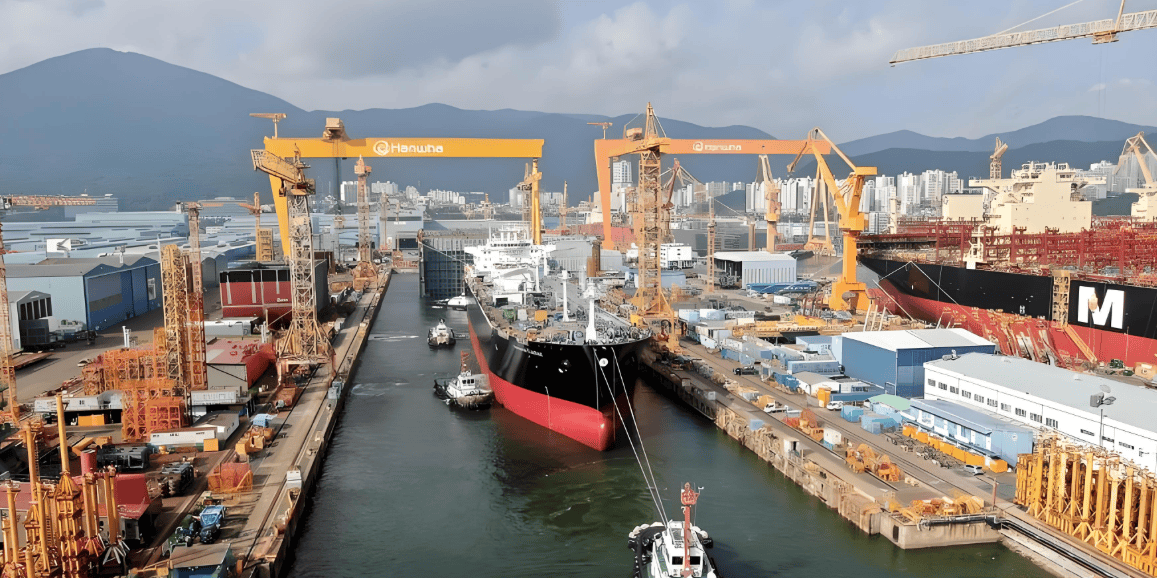

同时,中国展现出精准打击的战略意图,制裁了韩国韩华海洋的五家美国相关子公司。中方明确指控这些实体协助美国对中国海事和造船业进行“301调查”,从而精准打击了美国试图通过外部力量重振本国造船业的计划。

中国商务部发言人对此回应的措辞既强硬又留有余地:“如果我们必须战斗,我们就会战斗。如果美国想对话,我们的大门是敞开的。”这清晰地勾勒了中方“以打促谈”的基本策略,但同时也强调了在对话之前,美方必须纠正滥用出口管制等错误行为。

很显然,中美各自按对已方有利的方式出招了,但是真正决定胜负的是中美各自的优势,本质是产业基础与金融霸权的对决。这场航运之战,本质上是双方在全球产业链中的地位和战略韧性的比拼。

美国的优势主要体现在其全球金融霸权与规则制定权。美国掌握着美元国际结算系统和全球金融网络,能够对参与制裁的跨国企业施加巨大压力,其单边制裁在全球范围内具有延伸管辖权。此外,美国及其盟友在国际贸易、海事安全等规则制定中拥有主导权,这使其能够通过国际合作框架,限制中国在全球海运中的扩张,并在高端信息技术和导航系统等关键技术制高点保持牵制力。

然而,中国的优势在于其不可替代的产业集群、物流枢纽和巨大的市场规模。中国是全球最大的贸易国之一,拥有全球最繁忙的港口群和世界级的物流基础设施,是全球产业链的“心脏”。更关键的是,中国是全球造船业的霸主,掌握着全球供应链的关键环节,包括稀土、船用钢材和重要设备。

中国针对韩华海洋的制裁,便利用了其在稀土等关键资源上的控制力,对美国试图重振的造船业具有“釜底抽薪”的能力。这种对核心产业的控制,使中国能够通过供应链反制推高对手成本。

中国此次反制措施中,涵盖美国拥有25%或更多股权的船舶的条款,被视为真正的“杀手锏”,旨在将影响扩大到全球范围,迫使跨国航运企业重新权衡与美国的合作,避免成为针对特定国家的“协从者”。这场航运之战的走向,将是一场“伤敌一千,自损八百”的螺旋式升级,但最终可能走向“动态平衡下的局部脱钩”。

在短期内,航运公司和货主将是直接受害者。为避免中美双方的高额港口费,航运公司将被迫重新调配船只和航线,这将不可避免地导致全球供应链的短期扰动和运价飙升。受制裁影响的企业(如韩华海洋)将面临建造成本上升、供应链中断等问题,美国重振造船业的计划短期内必将受挫。

到了中期,全球产业链将加速形成“双轨制”。为规避制裁风险,航运公司可能会建立两套运营体系,一套服务美国市场,一套服务中国和其余市场。这将加剧全球航运和造船业的区域化和集团化,显著增加贸易的非效率性。

至于最终谁能笑到最后?结局不会是单方彻底胜利,而是双方在巨大的经济成本下,通过不断施压和反制,最终被逼回谈判桌,达成一个“不稳定的均衡”。鉴于中国在全球造船业和物流枢纽的无可替代性,以及对关键资源的控制力,美国试图全面封锁中国的计划“几乎不可能实现”。最终,中美贸易在全球航运中的运营成本将永久性提高,部分产业链将出现“脱钩”,但航运这一全球性产业的特性,决定了彻底的“关门”是不可持续的。

这场战略较量,最终考验的将是各自的战略韧性、谈判艺术,以及承受自我伤害的能力。

上一篇:星空相册|启明星伴月现身天宇#

下一篇:接近开关传感器型号