原创 中方迎喜讯,荷兰没想到,明劫中企第五天,中国芯片就取得了重大突破

在全球科技竞争不断加剧的当下,中荷间的芯片争夺战已然上演,传递出一个令人深思的信号:在资源与技术的博弈中,谁掌握主动权,谁就能在未来的经济格局中占据优势。最近荷兰政府对中国闻泰科技旗下的安世半导体下达的冻结令引发了强烈反响,而这背后隐藏的国际博弈更是值得我们深度剖析。

事情的起因是荷兰突然对安世半导体实施资产冻结,作为全球重要半导体企业之一,安世的业务涉及广泛,其约70%的产能位于中国。然而,荷兰政府以国家安全为由,冻结了这一中资企业的运营,试图将其纳入更严格的监管框架。这一行为被舆论普遍解读为对中国技术力量的打压,有评论直言这是“明抢”,而对这一举动的各种反应似乎也早已在中方的预料之中。

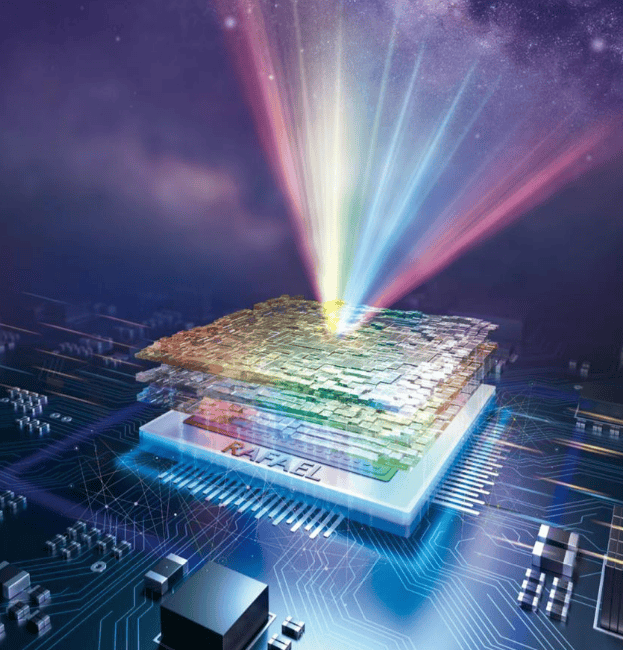

仅在荷兰做出这一决定的第五天,中国清华大学便宣布成功研制出全球首款亚埃米级快照光谱成像芯片“玉衡”,这一突破对光谱成像的分辨率和成像效率均有显著提升,标志着中国在高端芯片技术领域取得了新的进展。与此同时,中国商务部紧急启动针对稀土出口管制的公告,表明中方并非束手待毙,面对突如其来的挑战,中国选择了采取双线反制的策略——不仅是通过技术创新,还通过对重要资源的管控来增强反击能力。

荷兰的“冻结令”无疑是在国际经贸关系中一次危险的尝试,它不仅仅是简单的行政干预,更是对中方的直接挑衅。在此背景下,中国通过稀土资源的出口管制,向世界传达了一个明确信号:中国对稀土等关键资源有着绝对的话语权,而这种权力在当前技术高度依赖资源的情况下尤为重要。

稀土材料在现代科技中的地位不言而喻,比如美国军方的多个核心武器系统都对中国的稀土供应依赖颇深。此次中国对相关物项的出口管制,实际上是在用策略性的资源控制,向西方国家施加压力,让他们意识到想要摆脱对中国技术的依赖并非易事。

与此同时,国内科技界的反应也不可小觑。自荷兰发布“冻结令”后,中国的科研机构和企业显然感到了危机感,各大科技公司纷纷加大研发力度,以期在短时间内实现技术上的飞跃。不难看出,这种压力反而激发了中国科技的内生动力,推动了一系列技术上的重大突破——例如最新的“玉衡”芯片,正是中国在面对外部压力时所展现出的集中力量攻坚的成果。

在这一轮中荷经贸战中,明显可以看出整个全球半导体产业链正在经历重塑。一方面,美国及其盟友试图通过技术封锁来限制中国的发展,另一方面,中国在资源优势和技术创新的推动下,逐渐扭转了这一局面,甚至开始出现“科技自立”的新格局。正如很多分析人士所指出的,未来的竞争不仅仅是技术的比拼,更是资源掌控和产业链布局的全面较量。

而从全球的视野来看,这一事件带来的影响远超两国间的摩擦。安世半导体在全球的影响力意味着荷兰此番行动可能会引发其他国家的连锁反应,特别是那些同样在努力追求科技独立的国家,将不得不重新审视如何在资源与技术之间寻求平衡。

在这场中荷之间的博弈中,各方都在暗自较量,焦点的转移从企业本身拐向了产业链的结构化层面。无论是荷兰的冻结令,还是中国的反制措施,背后都隐藏着更深层次的利益考量。

尽管荷兰声称此举旨在维护地区供应链的安全,但市场的反应却并不乐观,多家企业由于不确定性而减缓了合作步伐,投资者们开始重新评估风险。市场对荷兰政府强硬措施的担忧很快发酵——在这种情况下,谁能更快适应变化,谁就能乘风破浪。

当然,事情不会轻易平息,双方的这场对峙只能通过谈判与协调来解决,而下一步可能的变化依然充满未知。特别是在全球经济复苏乏力的大背景下,如何在保证自身利益的同时,维持与他国的良性互动,将考验各国政府的智慧。