海水“变”生物塑料!电子科技大学研究团队联合破解海水捕碳难题

海洋每年吸收逾四分之一人为排放的二氧化碳,虽减缓了气候变暖,但海水持续吸收二氧化碳引发的海洋酸化,对海洋生态平衡构成了威胁。如何将海水中的碳转化为有用资源,已成为实现“蓝色经济”和“双碳”目标的重要课题。

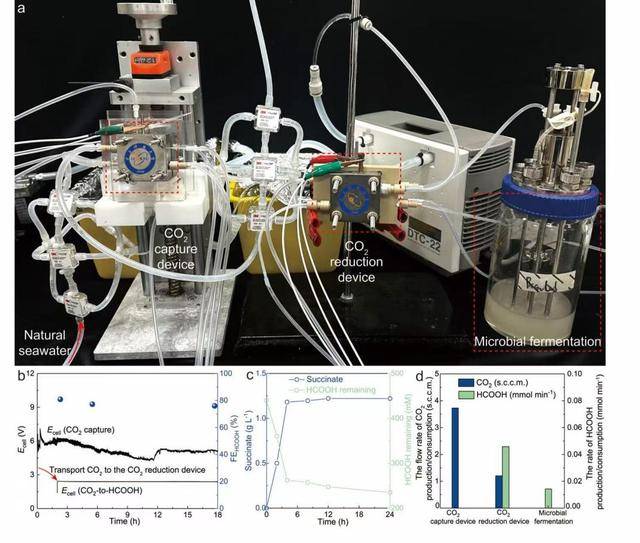

近日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所高翔团队联合电子科技大学夏川团队在国际期刊《自然·催化》上发表了一项突破性研究:首次提出并验证了一种基于“电催化+生物催化”耦合策略的“人工海洋碳循环系统”,可捕集天然海水中的CO₂,再进一步升级为多类高价值化学品与材料。

电催化+生物催化的集成系统

研究的首个关键环节由电子科技大学夏川团队负责,他们利用电催化技术实现了从海水中进行高效的碳捕集。研究团队设计了一种新型电解装置,实验结果显示,该装置能在天然海水里连续稳定运行超过500小时,二氧化碳捕碳效率高达70%以上,还可同步副产氢气。在经济性方面,每捕集一吨二氧化碳的成本约为229.9美元,展现出良好的实际应用前景。

研究的第二个关键环节,由深圳先进院高翔团队主导,他们利用生物催化的方法,将甲酸溶液转化为可替代化石工业来源的生物化学品。研究团队成功改造出耐受高浓度甲酸、并能以其作为唯一碳源进行高效生长代谢的“工程菌”,能够将甲酸精准地转化为合成生物可降解塑料聚丁二酸丁二醇酯(PBS)的核心单体——琥珀酸,以及可降解塑料聚乳酸(PLA)的单体——乳酸。

论文共同通讯作者高翔(右)与论文共同第一作者郭明明(左)交流实验结果

未来,研究团队计划在沿海地区构建集成化的“绿色工厂”。一方面,依托电催化装置持续从海水中捕获二氧化碳并转化为甲酸。另一方面,通过发酵罐中的工程菌将甲酸高效转化为绿色塑料原料。随着技术不断优化与大规模应用,该研究将有效缓解海水酸化问题,构建“捕碳-产料-制品”一体化绿色产业链,真正实现“边捕碳、边产料”的可持续生产模式。

成都日报锦观新闻 记者 宋妍妍 电子科技大学供图 编辑 曾雪柔