原创 无人机“雪崩”!美军新杀器曝光:一次团灭49架,芯片瞬间报废?

在印第安纳州阿特伯里营地的一处试验场上,发生了一场看起来像科幻片里的场景:49架无人机在空中同时“失灵”,没有爆炸声,也没有火花,只见它们像被无形之手推了一把,笔直地坠向地面。机身表面几乎完好,但专家们知道,真正被毁坏的不是外壳,而是内部的核心芯片——这些芯片在一瞬间被高强度电磁能量烧坏,导致整群无人机同时瘫痪。

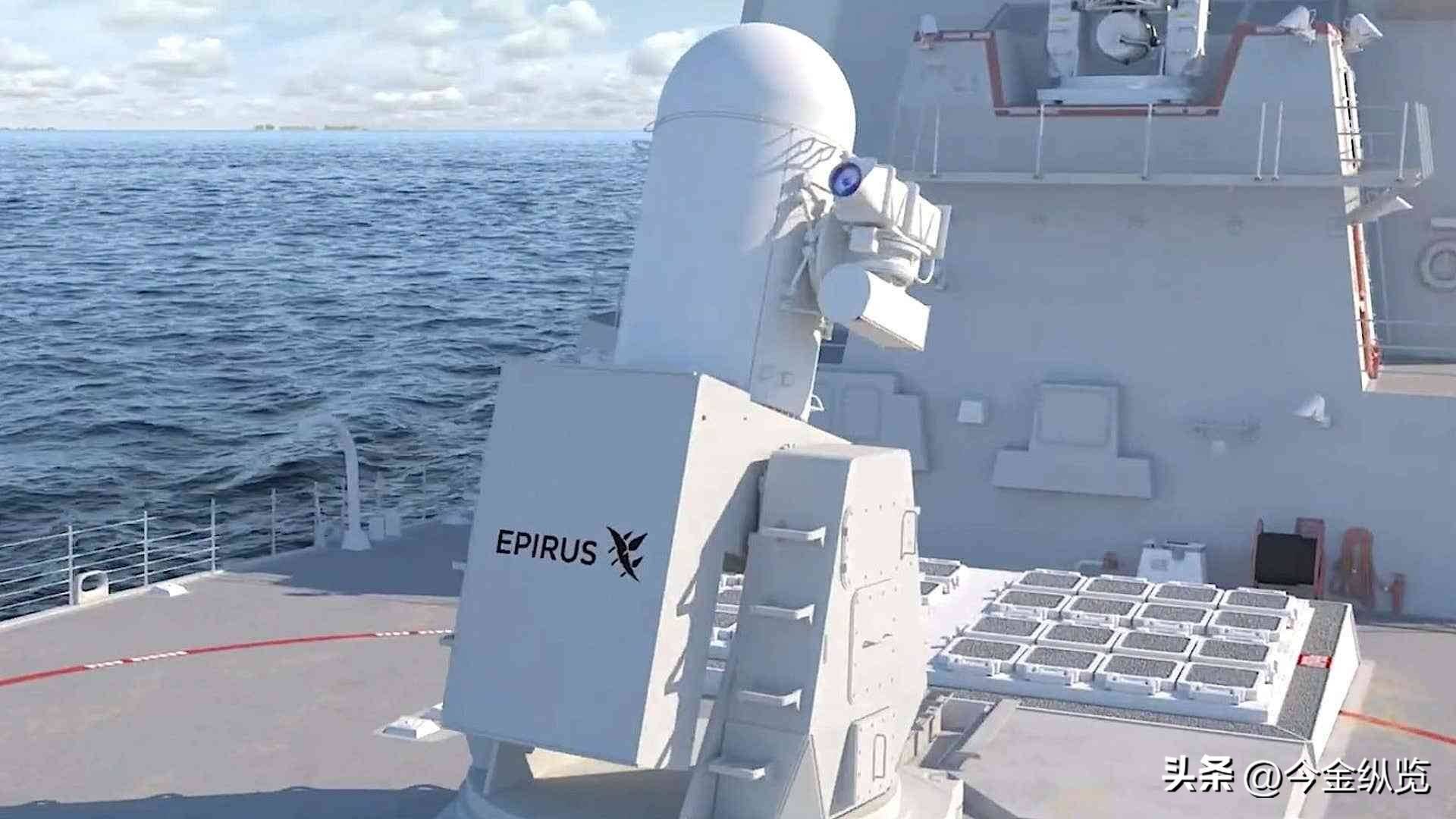

这并非电影特效,而是美国伊庇鲁斯公司研发的“列奥尼达斯”微波武器在一次实战化测试中展示的效果。此刻,人们开始意识到,无人机蜂群这个过去的“头号麻烦”,可能遇到了能在区域层面一举制止的对手,防空思路也从“单点拦截”向“区域性瘫痪”转变。

要理解为什么“列奥尼达斯”引起这么大的关注,先得看看现实战场上的难题。俄乌冲突里无人机大量被投入实战:有价值数百万美元的军用察打一体机,也会被几百美元一架的民用穿越机以撞击方式摧毁;而为了拦截这些低成本自杀无人机,交战方不得不用价格高昂的导弹来应对,这种“以高价打低价”的防御模式成本极其不划算。用机枪或炮火扫射面对密集蜂群效率低下;电子干扰对具备自主导航与抗干扰能力的目标也常常无效。传统防御陷入了一个明显的“成本陷阱”。

“列奥尼达斯”正是在这种背景下出现的,它的名字取自斯巴达王列奥尼达斯,寓意“一夫当关,应对群敌”。它的优势主要体现在两个方面。

第一,是硬件上的突破。与老式依赖真空管的微波设备不同,它采用了氮化镓(GaN)半导体。这种材料的耐用性和功率效率显著优于传统元件:寿命更长、能耗更低。结果是,以前那种需要巨型电源和笨重冷却系统、只能固定部署的“电老虎”武器,现在可以被缩小到卡车级别,方便随部队机动部署。这意味着微波武器可以更灵活地跟随战场节奏,而不再只是大型基地或港口的固定防御装置。

第二,是软件与控制系统的智能化。列奥尼达斯并非简单地把高能量朝向目标“轰过去”。它能精细调节微波功率与辐射范围:对单个可疑无人机,可以用较低强度让其失控并迫降,从而避免附带损失;面对成群攻击时,它可以瞬间释放高功率脉冲,构建一个电磁“禁区”,让整个蜂群同时瘫痪。此外,系统还能识别己方电子设备,尽量避免误伤友军装备。这种既能“外科式”精准打击又能实现“地毯式”覆盖的能力,在测试中被一一验证:先拦截来自不同方向的单架目标,再点名击落观众指定的目标,最后对49架无人机实施了集体瘫痪。

当然,任何新技术都有局限。微波能量在空气中会随距离迅速衰减,这限制了它的有效射程;恶劣天气(如暴雨、大雾)也会影响微波传播;即便功耗降低,它仍需强大的电力支持,这让将其小型化、装入战斗机或便携武装目前仍存在困难。此外,随着电磁武器的流行,防守方和进攻方的攻防技术也会进入新一轮竞赛,例如研发带电磁防护的无人机或改进抗扰动芯片,这意味着未来的列奥尼达斯也须不断升级才能保持优势。

尽管有这些限制,列奥尼达斯依然成为国际军备竞赛的新焦点。各国纷纷把目光投向能量武器领域,认为未来战争里谁能控制电磁频谱、谁能让对手的电子系统短时间内失效,谁就能占据主动。现代武器系统——坦克、导弹、雷达,甚至士兵的通信设备——都高度依赖芯片和电子元件,一旦遭遇强电磁脉冲攻击,装备可能瞬间丧失作战能力。

此外,列奥尼达斯的应用不只限于战场。在民用安全领域也是一种有吸引力的防护手段:机场、核电站、重要活动场所等,都可能面临无人机入侵或无人机携带爆炸物袭击的风险。相比频繁出动昂贵拦截机或派遣人员巡查,一台微波防御装置一次启动的运行成本要低得多,性价比显著。

不过,任何此类技术的民用部署都必须受到严格法律与伦理约束。随意发射强微波可能影响周边的通信设备、医疗设备或公共电子基础设施,造成社会混乱或安全事故,因此使用场景和权限必须被明确规范。

伊庇鲁斯公司CEO称列奥尼达斯的问世是一个“分水岭”,并非没有道理。它把电磁脉冲这种曾经多出现在理论或核战争构想中的技术,变成了可操作的反无人机工具。它不是要取代导弹或激光武器,而是补足防御体系的一环:远距离靠雷达预警,中距离用导弹拦截,近距离最后一道防线交给微波武器来守护。

在印第安纳的试验只是一个标志性场景,预示着未来战争形态的改变。或许未来的胜负,不再仅仅由火力和装甲决定,而是由谁能更快、更稳地控制电磁空间,谁能让对手的电子系统在关键时刻“宕机”。掌握这一点的一方,将在未来的战场上拥有巨大的战略优势。