原创 国产芯片硬刚英伟达!23分钟搞定关键技术,国产化率突破15%

前言

谈及芯片行业的“高光时刻”,新芯片的首次“点亮”绝对能位列前三。

行业内将这一环节称为“bringup”,点亮的本质是为千万级晶体管构成的“电子大脑”唤醒意识。

很多人简单将其视为插电开机,但一枚7纳米处理器的点亮,背后需10亿至30亿元研发投入支撑,更要历经多重考验。

从防静电防护到PCB基板“筑基”,再到万用表“探脉”排查故障,每一步均不容许丝毫差错,可以说这是芯片最关键也是最烧钱的一步。

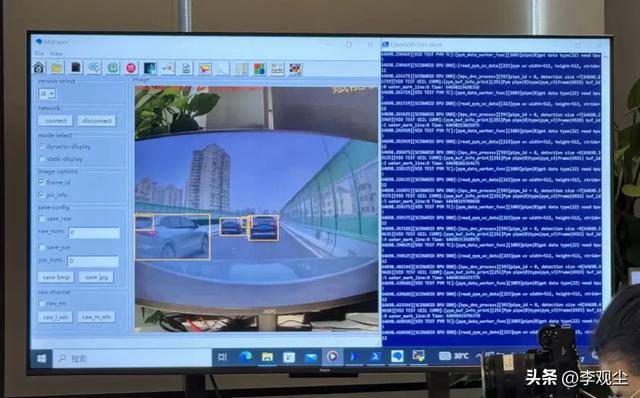

而前段时间有博主在地平线科技公司中,亲眼见证征程6B车规芯片的点亮过程,也让我们真正领会“国产芯片之拼搏”的魅力。

科技的奇妙

地平线科技公司是我国最大的汽车自动驾驶公司,可以说是国内自动芯片技术最发达的公司之一。

而本次芯片点亮过程中,最令人震撼的并非点亮成功,而是其速度。

从样片到位到摄像头识别物体,全程仅用23分钟。

此前接触的外资企业进行车规芯片点亮操作,往往需十余名工程师耗时数日,仅调试DDR初始化或串口日志便可能停滞半天。

地平线团队手中持有“点亮作战图”,明确谁负责接电源、谁调试驱动、谁部署AI模型,责任到人、时间到分。

为追赶进度,部分工程师甚至练就高温烙铁手工焊接芯片的技能,这种“与时间赛跑”的劲头,在注重“假期自动回复”的外资企业中难觅踪迹。

芯片点亮的核心并非“快”,而是“稳”。

车规芯片从立项到流片,需历经多轮硅前验证,仅功能仿真便需运行数月,目的就是避免上电冒烟、芯片变砖的情况。

地平线能够一次成功,并非依赖运气,而是对每个细节极致把控的较真态度。

对车企而言,早一天获取可用芯片,就能早一天推进车型研发,这背后是实打实的市场机遇。

地平线此次推出的征程6系列,实则蕴含国产汽车芯片的“突围智慧”。

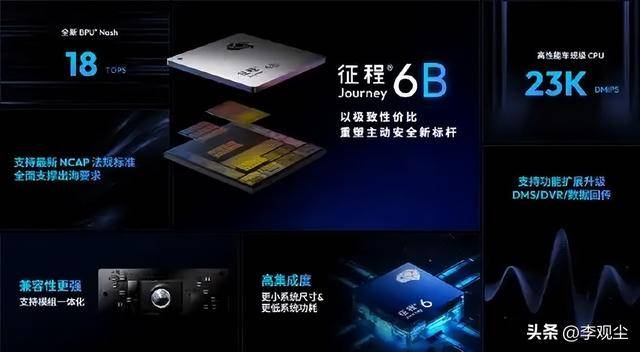

该系列共6枚芯片,算力从18TOPS的6B到560TOPS的6P,恰好覆盖从5万元代步车到500万元高端SUV的需求。

这种“精准刀法”,远比一味堆砌算力更为明智。

点亮的不止芯片

不少人疑惑,18TOPS算力的6B并非高性能型号,为何成为最后点亮的产品?

其中蕴含芯片设计的深层逻辑:芯片并非算力越高越易研发,相反,小算力芯片需在性能、功耗与成本间寻求平衡,难度更高。

以6B为例,其采用“集成化”巧思:在芯片内部集成双核锁步MCU模块,直接将此前需外挂的英飞凌TC3安全芯片“整合”其中。

此前车企打造前视一体机,需采用地平线G3与TC3的组合方案,如今单颗6B即可实现同等功能,系统成本未增,算力反而提升。

这种“集成化”思路,比单纯比拼算力更能打动车企。

反观英伟达,原本计划去年量产的索尔芯片,因制造问题多次推迟,实际算力也较原设计缩水,对比之下,国产芯片的“务实”反而成为优势。

然而需明确,汽车芯片的竞争绝非仅停留在硬件层面。

此前与车企工程师交流得知,高通座舱芯片8295虽也集成安全模块,但车企仍愿额外投入成本外挂英特尔或瑞萨的MCU,核心原因在于软件生态未跟上。

高通工具链对国内工程师门槛过高,调试过程难度较大。

这一点上,英伟达确实具备护城河:其CUDA生态已建设十余年,算法工程师早已习惯使用该平台,即便国产芯片硬件参数追平,软件适配成本仍让不少车企犹豫。

地平线保持清醒认知,每年将大量研发投入用于“天工开物”工具链与艾迪云基础设施建设,旨在降低车企使用门槛。

在我看来,国产芯片若想真正超越英伟达,仅靠硬件“比拼”算力远远不够,更需在软件生态上“慢工出细活”。

芯片最终服务于工程师,工具便捷易用,才能真正进入车企供应链。

当前汽车芯片国产化率仅15%,地平线这23分钟的点亮,与其说是一次技术突破,不如说是国产芯片的“态度宣言”。

国产芯片不仅能够研发优质产品,更能以更高效率服务车企。

未来伴随算法优化,80TOPS算力或可支撑高阶NOA功能,小算力芯片的市场空间将进一步扩大。

像地平线这样既精通硬件集成,又愿意沉心建设生态的企业,或许能在这场突围战中走得更远。

结语

对消费者而言,最终受益的仍是“加量不加价”的技术普惠。

未来购置新车时,以同等成本即可享受更智能的辅助驾驶功能,这才是国产芯片的真正价值。

上一篇:大爷无证驾驶一年多内违章279条

下一篇:MOS管阈值电压详解