从流水线到芯片厂:普通娃的“学习改命”实操说明书

写在前面:

本文内容为“如何培养学习动力”,为了方便阅读,我介绍了纪录片《18岁的流水线》记录的案例,又加了点“土味”和“骚话”,让“学术”和“地气”在同一张桌子上吃火锅。我把它切成 8 个部分,每部分末尾都留了一个“可以立刻照抄照做的小动作”,保证你读完不只是一碗鸡汤,而是一套“工具箱”,真正想“醒”的学生,慢慢嚼。

纪录片《18岁的流水线》的案例:

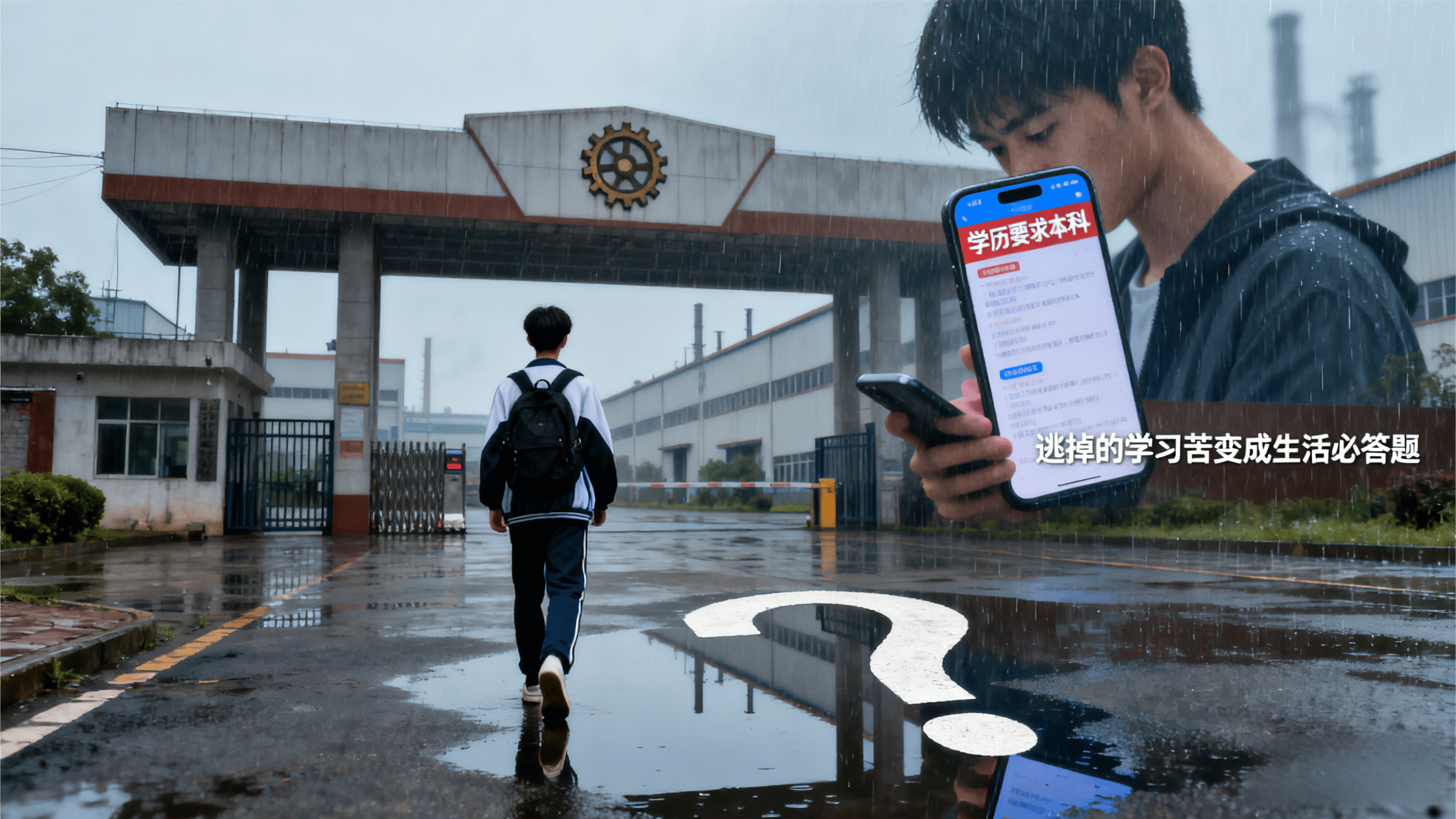

锋利的撬刀猛地扎进手指,鲜血瞬间涌出,染红了流水线上的电路板。20岁的杨鹏只是默默走到一旁进行简单包扎,10分钟后他又回到了工位——因为流水线不会为任何人停止,每分钟的停顿都意味着罚款。 "当初觉得学习苦,现在才知道这世上有的是比学习更苦的事。" 说这话时,他眼中的光芒早已熄灭,仿佛在描述别人的生活。 这是纪录片《18岁的流水线》中的真实场景。杨鹏,1995年出生,初二辍学,东莞电子厂的"老员工"。每天工作14小时,月薪4000元,没有社保,没有未来。像他这样的青少年在全国数以万计,他们曾在学习的道路上提前退场,如今在社会的底层挣扎求生。 更令人痛心的是,这些年轻人几乎都深陷悔恨之中。另一个案例中,一名22岁的外卖小哥在雨中哭诉:"如果再给我一次机会,我一定会选择好好读书。现在每天累得像狗一样,还不敢偷懒一秒钟——我一偷懒,生活就会罚我吃不上饭。" 他的脸上早已分不清是雨水还是泪水。 这些触目惊心的案例背后,是一个残酷的现实:在知识经济时代,放弃学习就等于放弃未来。但是学习没有动力,学不进去怎么办?而当我们将视角先放大到全球竞争格局中,再微缩到人性本身的弱点里,这个问题显得更加紧迫。

一、先撕掉标签:谁把“学习”逼成了脏话?

1. 村里有两句“鬼话”

“读书无用,隔壁阿强初中毕业做电商,去年提了宝马。”

“研究生毕业才 8000,送外卖都能 1 万。”

这两句话像广场舞神曲,越传越上头,却没人告诉你:阿强每天投流 3 万,一翻车就负债 30 万;外卖骑手 1 万里含 2000 块“冲单奖”,下雨就泡汤。

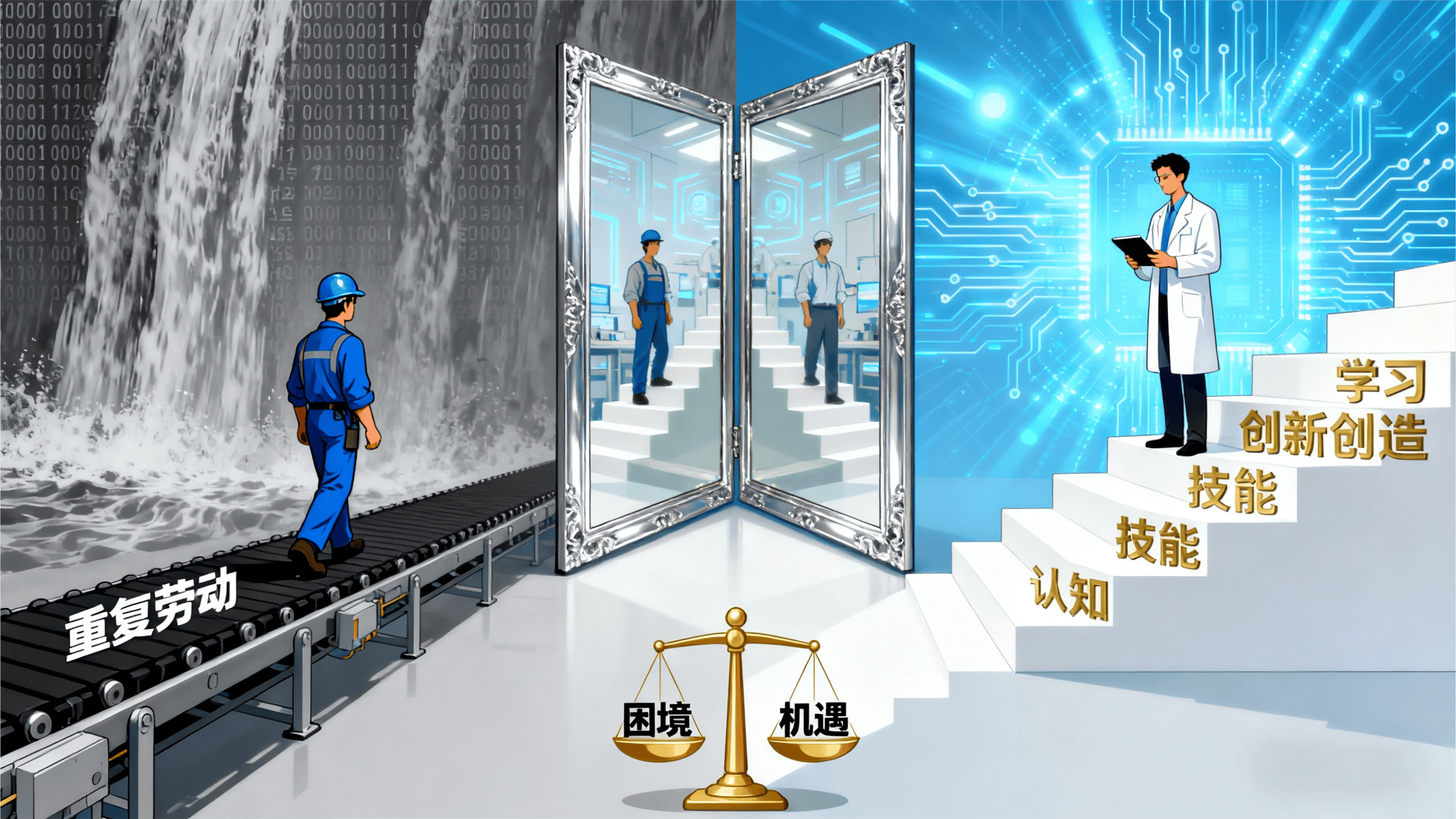

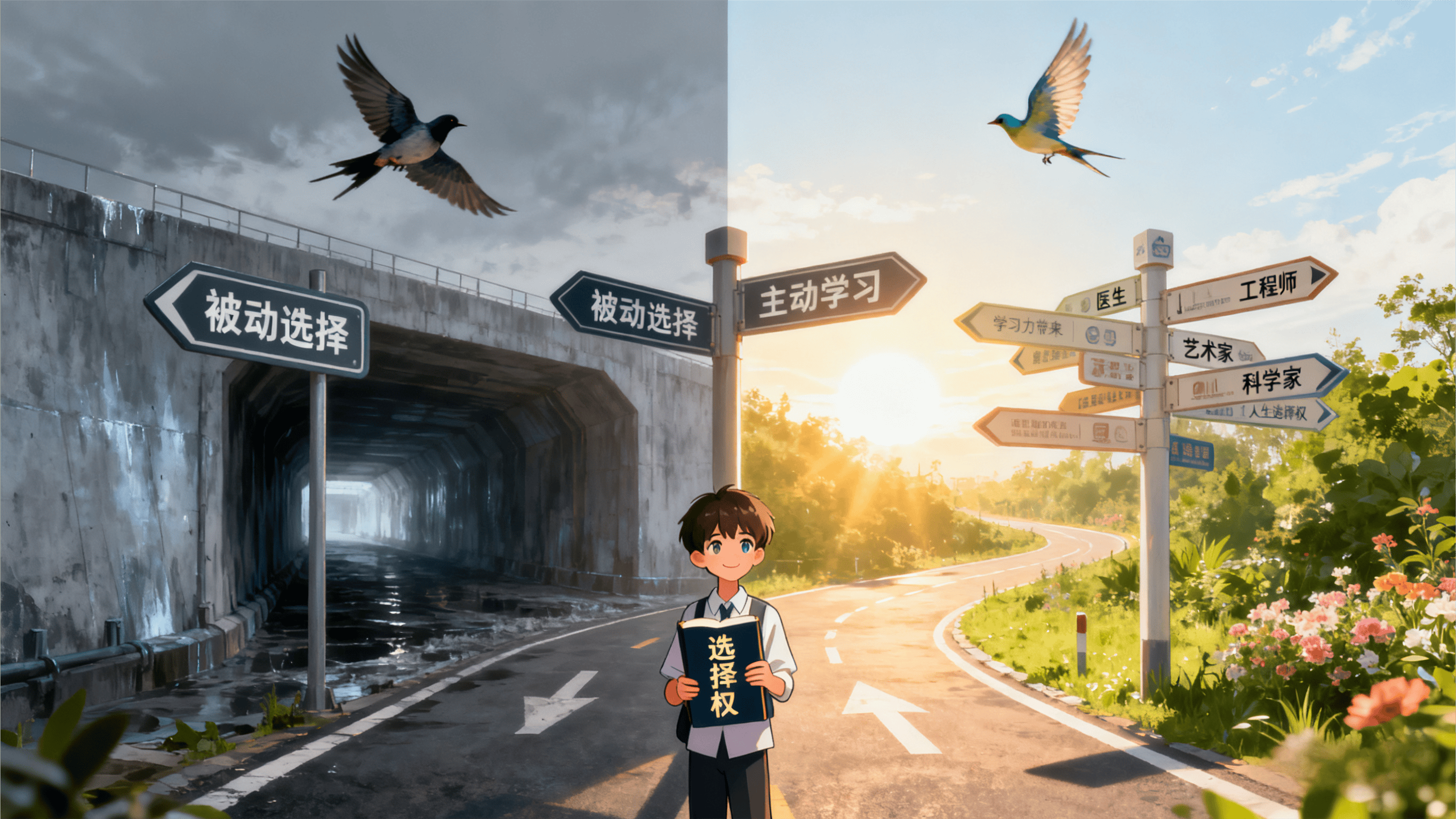

2. “读书”≠“拿文凭”,而是“换赛道门票”

把人生比作打怪升级:

无文凭=徒手开局,小怪都带刀。

有文凭=系统送你把“白色品质”长剑,依旧要肝,但掉血慢。

持续学习=随时附魔,小怪爆金色传说。

3. 数据打脸

最新《中国就业市场景气报告》:

高中及以下失业率 14.2%,本科 5.8%,硕士 2.9%。

人工智能、碳中和、生物医药三大赛道,岗位增速 41%,平均月薪 18k+,门槛最低本科。

一句话:不是读书无用,是你只读到“无用”那段就停了。

【现在就做】

把上面两段失业率截屏,发到你家族群,附一句“官方数据,爱信不信”,先堵住“读书无用论”的嘴,给自己省点内耗。

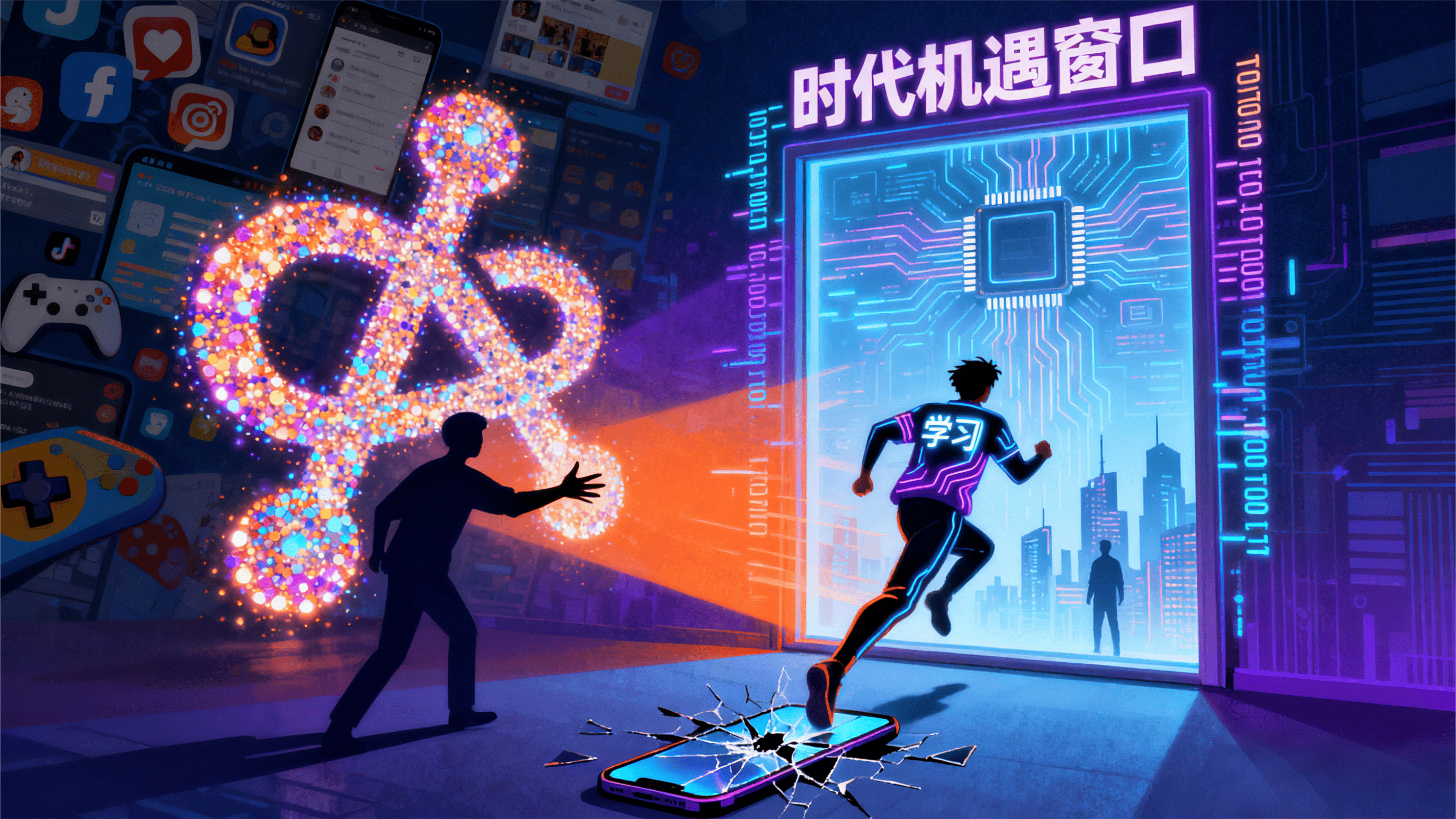

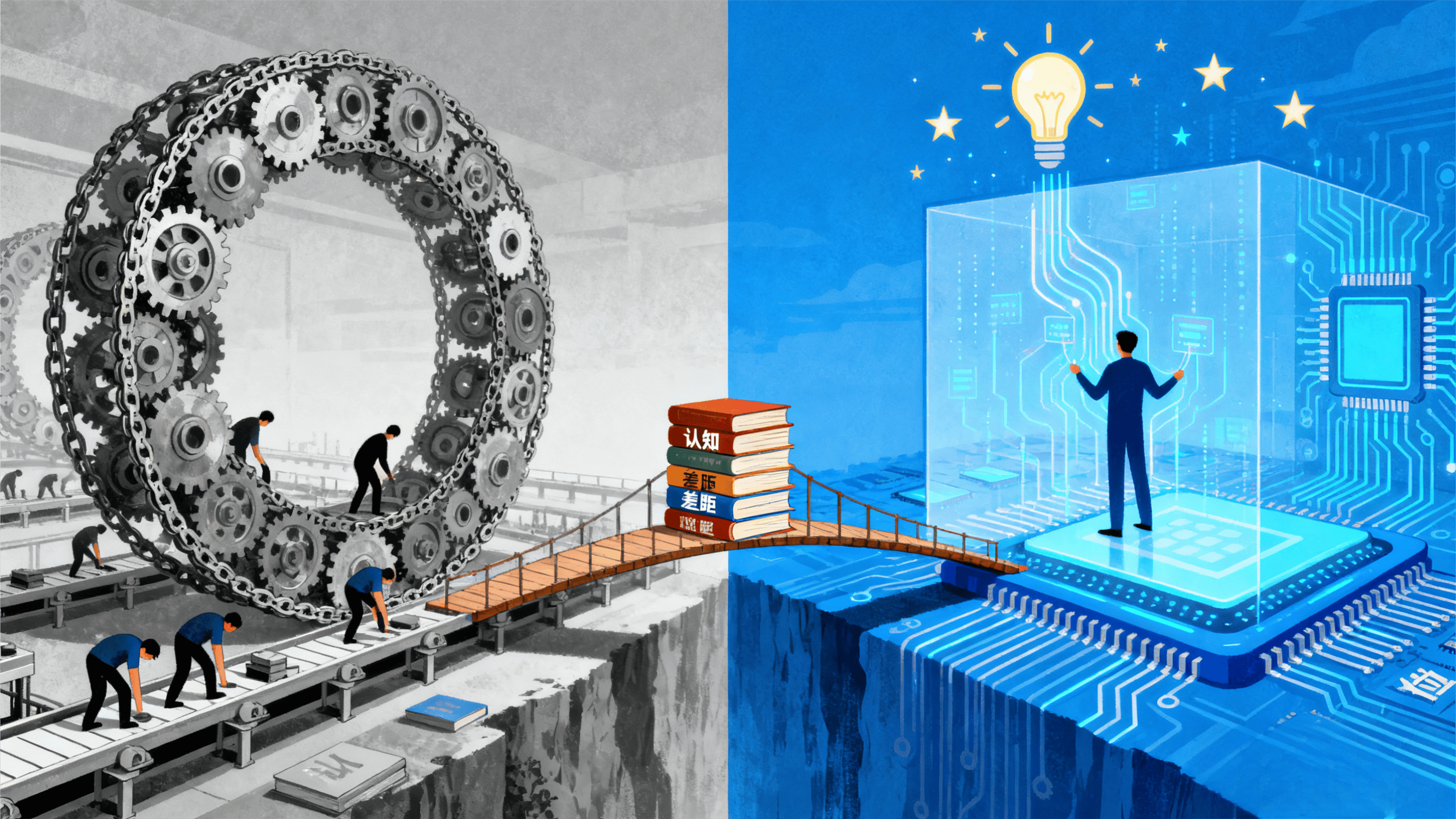

二、真正的“时代巨变”到底在哪?

1. 一张“技术成熟曲线”看懂未来 10 年

Gartner 2025 最新版:

2 年内爆发:生成式 AI、自动驾驶卡车、AI 制药。

5 年内成熟:量子通信、固态电池、氢能重卡。

10 年内普及:脑机接口、商用核聚变。

每个节点背后都缺人,缺“能看懂英文论文、能把公式变成代码、能落地”的人。

2. 国家“砸钱地图”=个人“选专业地图”

2024 中央级母基金:集成电路 1200 亿、AI 800 亿、储能 600 亿。

地方跟进:上海“东方芯港”、深圳“20+8”、合肥“量子大街”。

钱去哪,人就去哪,亘古不变。

3. 一张“人才缺口表”

芯片 EDA 工程师:缺口 20 万,应届硕士起薪 45 万。

碳化硅模块设计:缺口 8 万,3 年经验 80 万。

AI 框架开发:缺口 10 万,应届博士 100 万。

记住:这些岗位不是“985 专享”,二本数学系+GitHub 万星项目也能上岸,前提是你得先学会“持续自学”。

【现在就做】

打开“国自然基金委”官网→“项目查询”→输入你所在省份→看看最近 3 年批了哪些新方向,把关键词抄下来,再去 B 站搜科普视频,半小时就能判断自己有没有兴趣。

三、为什么你“学不动”?——大脑在跟你谈条件

1. 多巴胺“陷阱”

短视频 15 秒一次奖励,大脑被调到“高爽阈值”,看书 3 页就困。

2. 前额叶“过载”

微信 30 个未读、抖音 99+、明日截止 PPT,大脑 CPU 被“紧急不重要”占满,自然没带宽啃高数。

3. “自我损耗”实验

Baumeister 经典实验:两组学生,一组先吃萝卜(要忍住不吃巧克力),另一组直接吃巧克力,再去做无解几何题。结果“吃萝卜组”平均 8 分钟就放弃,另一组坚持 20 分钟。结论:意志力是有限资源,别靠硬撑。

【现在就做】

今晚开始:

① 手机调“灰度模式”,降低多巴胺冲击;

② 用“番茄土豆”App,25 min 倒计时,写一道题就停,给大脑“小便当”;

③ 睡前把第二天要用的书摊开放在桌上,减少第二天“启动摩擦”。

四、兴趣不是“找”来的,是“养”出来的

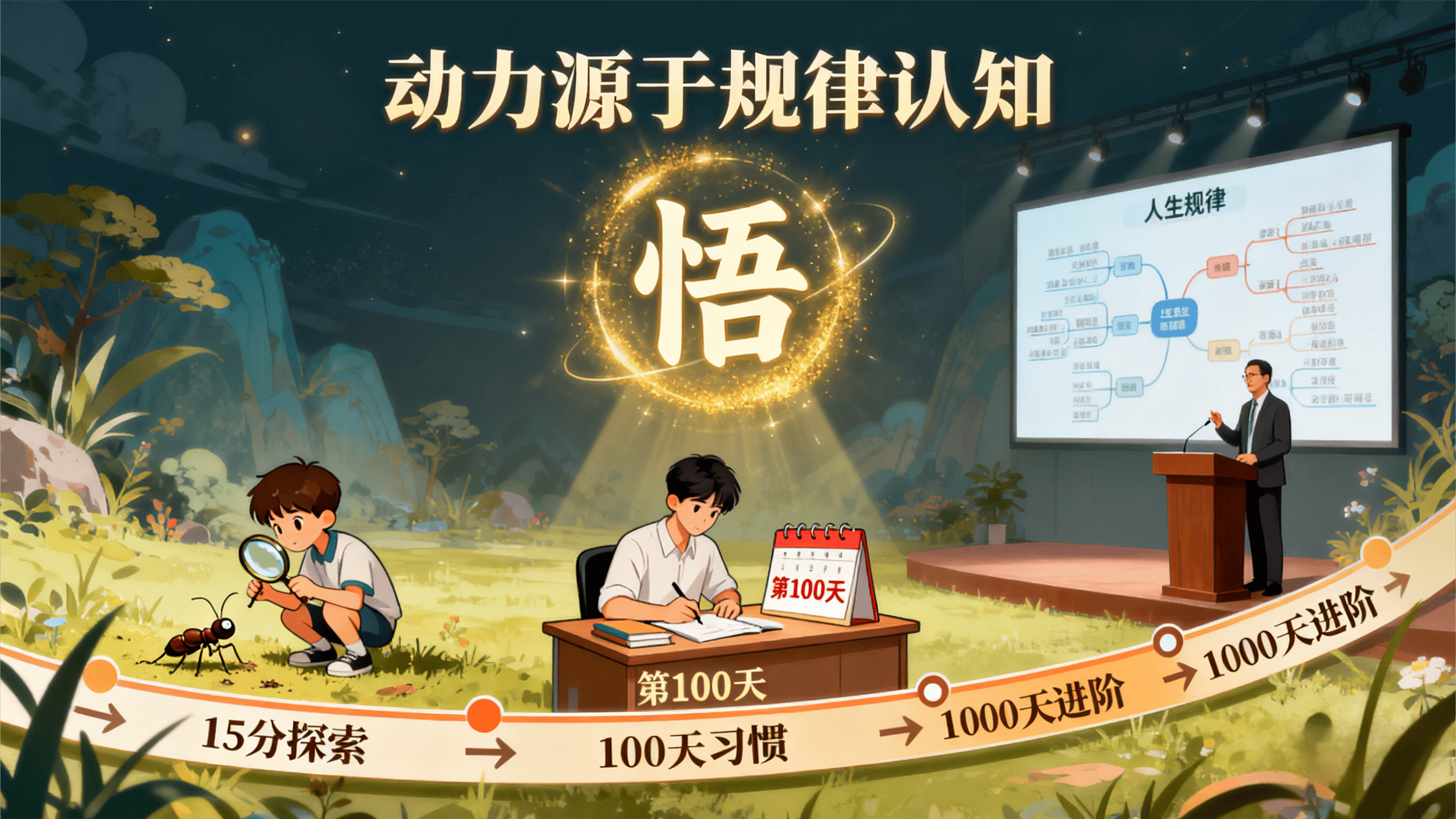

1. “十五分探索法”升级版:“三阶投喂”

第 1 阶:B 站 15 分钟科普视频,先爽再说;

第 2 阶:知乎/微信搜“如何系统入门××”,收藏高赞路线图;

第 3 阶:立刻做一件“微小产出”——用 Python 画一张词云、写 200 字笔记发小红书。

完成 3 阶,大脑会收到“我能行”信号,兴趣开始发芽。

2. “知识树”而不是“知识碎片”

例子:

学电磁感应→发现电磁炉→搜“IGBT 模块”→发现碳化硅→查到车企 800V 平台→发现“储能”赛道→回头补物理。

一旦把知识点挂到树上,每片新叶子都能带来成就感。

3. “Feynman 技巧”土味版——“给奶奶讲”

把新学的概念用大白话写给家人,只要他们能听懂,你就真的懂。我当年给老妈讲“区块链就是多人记账的账本,谁也别想赖账”,她一句“哦,就是集体防老赖嘛”,我瞬间通透。

【现在就做】

选你最近最头大的章节,用 200 字“写给初一表弟”的口吻解释,发朋友圈或小红书,点赞超过 10 个就奖励自己一杯奶茶,形成正向回路。

五、目标不是“画大饼”,而是“拼乐高”

1. “倒推法”:把 10 年愿景拆成明天就能做的事

例子:

终极目标:10 年后成为“固态电池工艺专家”。

倒推:

需要博士学历 → 考研去中科大;

考研需要数学 120+ → 这学期把线代刷到 95+ 分;

本周先做完 5 套矩阵秩的历年题;

今天下午 16:00—17:00 先搞懂“秩的几何意义”。

把“大饼”拆成“一口一个”的乐高块,才不会噎死。

2. “OKR 表格”模板(可直接复制)

O(Objective):本学期高数上 90

KR1:每周二四六早 8:00—9:30 做一套真题

KR2:错题整理到 Notion,周日复盘,错误率<10%

KR3:月中模拟考冲进班级前 20%,否则取消王者荣耀月卡

3. “公开承诺”效应

把 OKR 贴在宿舍门后,全宿舍互相签字,谁没完成就请全宿舍“螺蛳粉+炸蛋”。经济处罚+社交压力=执行力倍增器。

【现在就做】

拿出 A4 纸,照上面模板写 1 个你最想提高的科目,贴在你床头,拍照发给我(可以私信),7 天后我来“查寝”。

六、环境设计:让“偷懒”比“学习”更麻烦

1. “物理空间”

宿舍太吵?去教学楼顶层空教室,带上 29 元淘宝“折叠小板凳”,灯最亮、人最少。

图书馆插座不够?花 99 元买“65W 口红充电宝”,提前占坑。

2. “数字空间”

用“番茄 ToDo”开“学霸模式”,白名单只留相机+计算器,微博抖音通通锁死。

加入“考研数学”Discord 群,全天开麦自习,陌生人围观=“数字监工”。

3. “人际空间”

找“搭子”原则:水平比你高 20% 最佳,太低容易一起摆烂,太高够不着。

每周互评:把各自笔记拍照交换,用红笔批注,既学知识又学表达。

【现在就做】

今晚 22:30 前,在年级大群发一句:“找高数搭子,明早 8:00 图书馆 B202 不见不散,不来请奶茶。” 你会发现世界突然变得高效。

七、可持续“正反馈”系统:把“痛苦”改写成“升级”

1. “经验条”可视化

用 Excel 画进度条:

每学完一章,涂绿一格;

每做错一道题,涂红半格;

当绿色≥80%,奖励自己一场电影。

大脑对“进度条”没有抵抗力,游戏公司早就验证过。

2. “情绪账户”

准备一个小本本,记录每天“最爽瞬间”:

今天导数题全对,爽!+10 元

英语听力比上周多对 3 个,爽!+10 元

存满 200 元就给自己买“Switch 游戏卡”,让大脑知道“学习=赚钱”。

3. “失败保险箱”

把最近 3 次最差试卷装文件袋,封面写“老子的黑历史”,每月月底翻一次。

心理学称为“对比性满足”,看到自己曾经那么菜,现在进步就会爽,防止一次考砸就崩。

【现在就做】

打开 Excel,新建“经验条”表,横轴 30 格,竖轴 1—100%,今晚就涂第一格,仪式感拉满。

八、把“个人觉醒”升级成“群体共振”

1. “学习慈善”

把你整理的错题/思维导图上传到 B 站或小红书,免费分享。

帮助学弟学妹=获得感谢=多巴胺;

评论区提问=倒逼你更系统=巩固知识;

粉丝破千=简历加分=保研/出国可写“自媒体运营 1w+ 关注”。

2. “回家带课”

寒暑假回母校,给初三生讲 2 小时“如何不踩坑”,用你血淋淋的挂科/逆袭经历砸醒他们。

现场反馈=即时成就;

母校老师给你写推荐信=意外收获;

你同学看到你“人模狗样”在讲台,也会被动卷起来。

3. “长期主义”彩蛋

持续公开记录 1000 天,你会收到三种礼物:

能力复利:知识→技能→作品→影响力;

人脉复利:网友→队友→实习→工作;

经济复利:奖学金→兼职→副业→财务自由。

【现在就做】

今晚写 300 字“我如何 30 天把高数提高 20 分”,发 B 站动态,带上 #30 天学习挑战# 标签,7 天后你会回来感谢我。

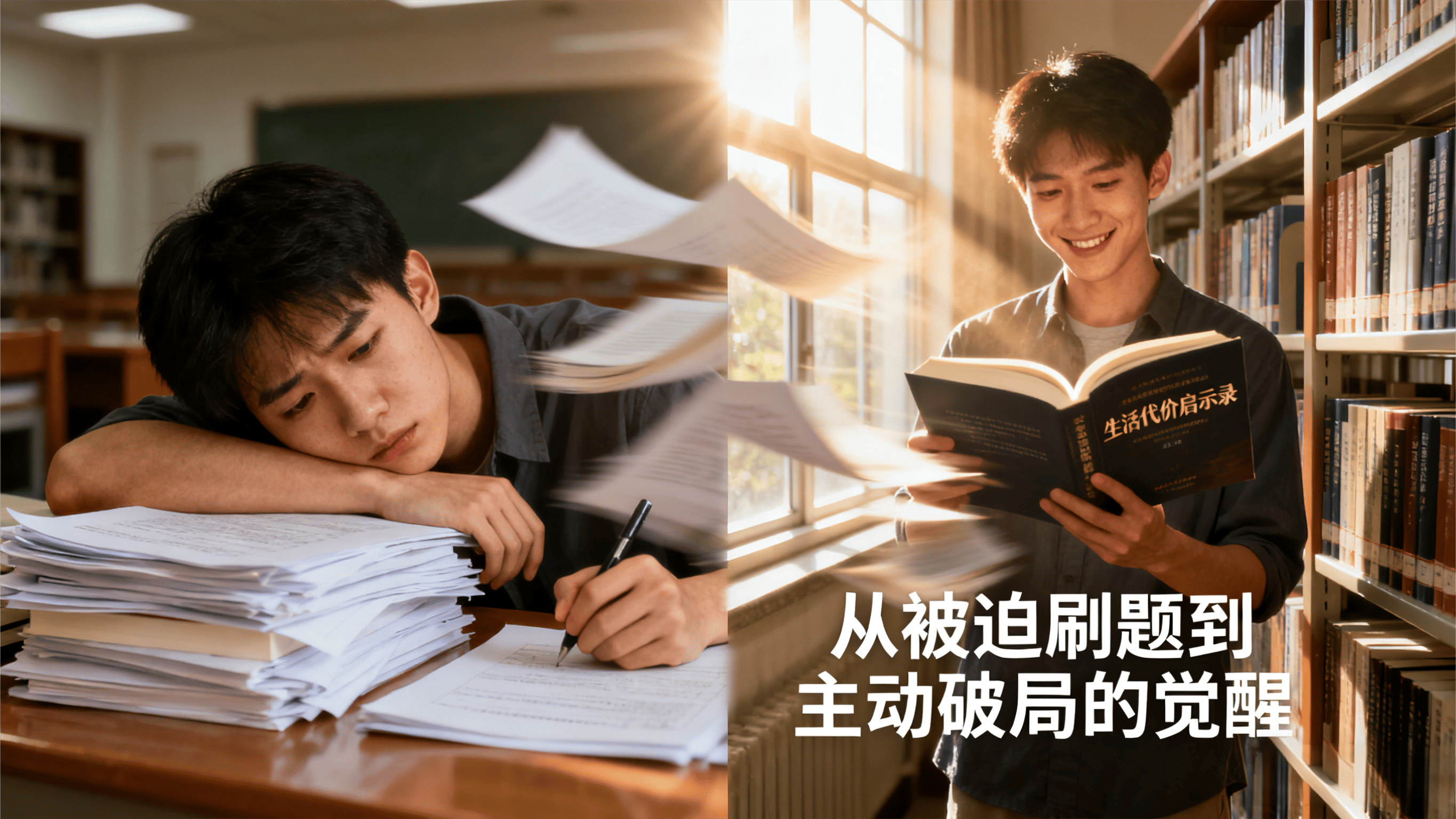

结语:把“觉醒”活成“长期主义”

杨鹏的故事不是终点,而是我们的“恐惧副本”;纪录片里的眼泪不该只换来 3 分钟热度,而应成为“系统重启键”。

学习不是“苦役”,而是“开挂”;不是“老师家长逼我”,而是“我要抢未来的门票”。

时代洪流滚滚向前,芯片、AI、量子、可控核聚变,每一个都在喊:“缺人!速来!”

你此刻坐在教室、宿舍、图书馆,手里那支笔就是撬棍,撬开未来 40 年的人生天花板。

别等血流成河才想起包扎,别等机会溜走才喊“再给我一次”。

最好的重启时间确实是昨天,但次好的就是现在。

去涂第一格经验条,去找第一个搭子,去发第一条公开承诺。

在AI席卷而来的时候,把自己升级成刚需。

然后,把今天的选择,活成明天的答案。