原创 事关中国!美纠36国施压加税,中国芯片反制2026年出结果

中美贸易博弈再升级:规则框架下的精准反击

刚刚结束的第四轮中美会谈余温未散,大西洋彼岸就传来新的对抗信号。一份措辞强硬的声明突然发布,不仅剑指中国,更罕见地将北约、G7和欧盟全部点名,主张对中国商品加征50?00%的二级关税。声明结尾那句别再浪费美国的时间,将单边主义态度表露无遗。

中国方面的反应迅速而精准。商务部连续发布两项调查公告:针对美国模拟芯片的反倾销调查,以及对美国集成电路的反歧视调查。调查程序严格遵循世贸规则,明确设定了2026年9月13日的截止期限。这不是情绪化的应激反应,而是基于国际贸易规则的正当维权,展现出中国在经贸争端中日趋成熟的应对策略。

美国近年来对华关税施压已成常态,科技领域限制不断加码。最新动作试图构建更广泛的反华联盟,私下沟通与公开施压双管齐下,将36个北约、G7和欧盟成员国都拉入博弈棋盘。值得注意的是,墨西哥可能对中国汽车征收50%关税的消息不胫而走,似乎要为这场围剿打头阵。表面看声势浩大,犹如战鼓擂动的集结号。

但声势浩大不等于有理有据。中国选择在模拟芯片和集成电路两个关键领域发起调查,出手既准且狠。以通用接口芯片为代表的模拟芯片,堪称现代工业的神经末梢,广泛应用于汽车电子、通信设备和电源管理系统。锁定这些核心元器件展开调查,既能捍卫国际贸易公平,又能为国内产业链升级创造空间,可谓一箭双鸟。

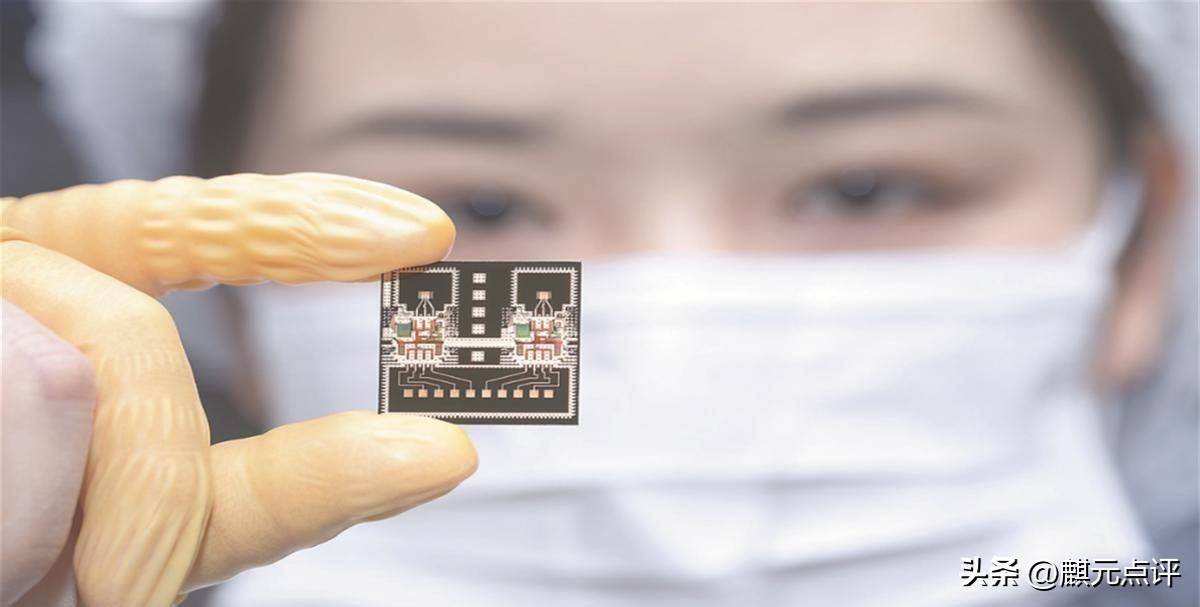

这种强硬姿态并非突然转变。中国芯片产业曾深陷缺芯少魂的困境,被卡脖子的切肤之痛记忆犹新。但外部封锁反而加速了自主创新:从电脑CPU的国产替代,到3nm SoC芯片的突破,再到太极光计算芯片的弯道超车,设计制造协同发展的产业生态正在形成。每一次技术限制,都转化为自主创新的催化剂,这种逆境求生的韧性,正是当下应对挑战的底气所在。

国际贸易从来不是比谁嗓门大。高关税不是解决争端的万能钥匙,所谓二级关税更是对多边贸易体系的挑战。将正常的产业竞争包装成安全威胁,以此推行保护主义,短期或许能制造压力,长期必然破坏全球经贸秩序。今日用来限制他人的规则,明天可能成为束缚自己的枷锁。

事实很清楚:是谁率先将经贸问题政治化?中国依照世贸规则展开调查,是正当的权利行使。我们坚持用证据说话,按程序办事,既不情绪化对抗,也不搞泛政治化。

面对打压,中国选择有理有节的应对:关税对关税,调查对调查,技术封锁就用技术创新来突破。这不是升级对抗,而是拒绝单方面挨打。与某些国家全行业打击的做法不同,中国的反制精准锁定特定产品领域。模拟芯片这类基础元器件,国内已具备替代能力;调查范围明确限定于美国原产芯片,既聚焦问题核心,又避免伤及无辜。

在这场博弈中,中国展现出清晰的战略定力:谈判大门始终敞开,但维权工具绝不闲置。双轨并进,既保持对话沟通,又坚决捍卫权益。历史经验证明,发展空间从来不是别人施舍的。正如杨洁篪所言,从所谓实力地位出发对中国说话的时代已经结束——这不是口号,而是现实。

3nm SoC和光计算芯片的突破固然可喜,但要支撑整个产业崛起,还需要全产业链协同发展。从EDA设计工具、半导体材料设备,到制造工艺、封装测试,每个环节都需齐头并进。我们不求速胜,但求稳扎稳打,将每一个技术封锁点转化为创新突破点,这正是过去几年中国科技产业发展的成功密码。

当前这场会谈 反制的组合拳较量,表面是贸易摩擦,实质是规则话语权的争夺。短期的喧嚣掩盖不了长期趋势,再高的关税壁垒也阻挡不了技术与市场的融合。在全球经济渴求确定性的今天,政策反复无常只会加剧供应链稳定。

两项调查释放出明确信号:中国既具备建设性合作的诚意,也拥有维护自身权益的决心。划清红线才能避免误判,任何将经贸政治化的行为,都必须付出相应代价。当然,遵守规则的企业始终会受到欢迎。

外部环境短期内难有根本改善,我们必须做好充分准备:开拓多元市场、加大研发投入、完善风险预案。不能等到风暴来临才寻找避风港,防患于未然才是上策。

谈判是为寻求共识,斗争是为守住底线。二者并行不悖,方显大国智慧。那篇檄文再响亮,决定未来的终究不是嗓门大小,而是产业实力、规则意识和持之以恒的发展韧性。在全球化的棋盘上,唯有秉持互利共赢的理念,才能下好这盘大棋。