原创 中美第4轮会谈刚结束,美国给欧盟“派任务”,美财长喊话27国:对中国加税

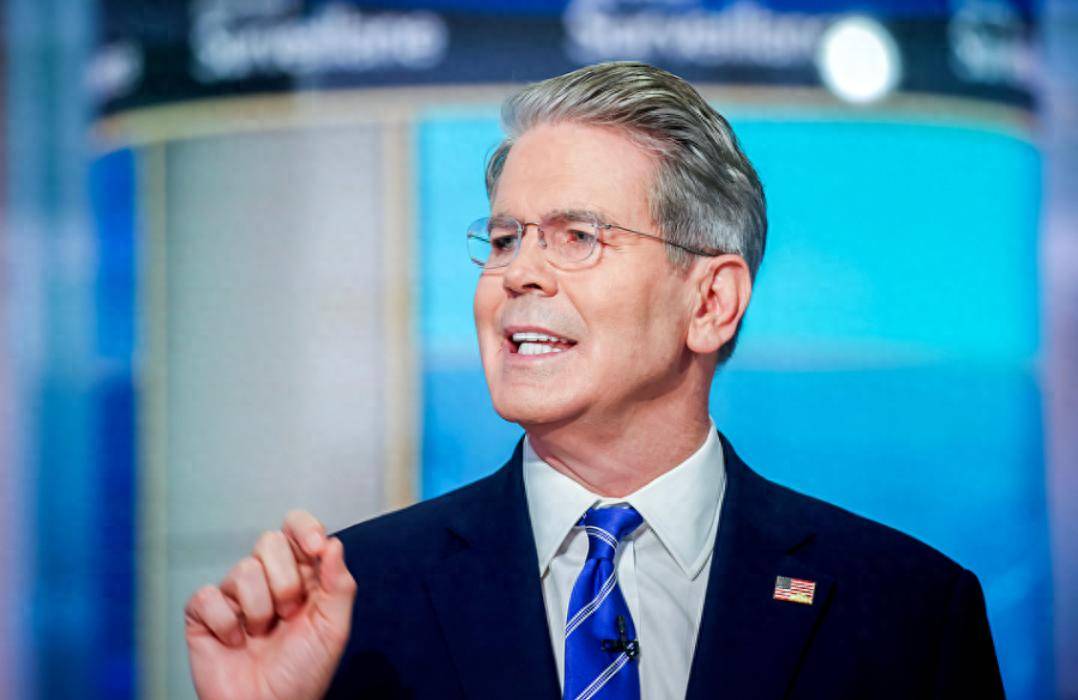

近日,美国财长贝森特与中国代表在马德里进行了第四轮经贸谈判,然而从外界的反应和随之而来的动作来看,这场谈判并未如特朗普政府所期待的那样顺利,反倒是让美国陷入了被动。

特朗普政府以“极限施压”的策略希望能逼迫中国在贸易、科技等领域做出让步,然而现实情况却似乎朝着相反的方向发展。在贝森特结束与中方的会谈后不久,便急着预约下一轮谈判,这无疑显示出美国在谈判桌上并没有占到明显的优势。

在谈判进行的同时,美国商务部突然将23家中国实体列入实体清单,试图通过制裁措施来加大对中方的压力。然而,中方的回应迅速且有力。实际上,就在会谈当天,中国市场监督管理总局就针对英伟达展开了反垄断调查,而这一行动显然让美国措手不及。英伟达作为全球顶尖的芯片制造商,其在中国市场的业务受到了严重威胁,使美国在谈判中失去了一部分筹码。

紧接着,贝森特又火急火燎地向欧盟施压,要求其对中国和印度加征关税。表面上看,美国似乎是在联合盟友对抗中方,实则其背后有更多层次的考量。将欧盟视为“枪使”的做法,显然反映了美国在面对中国时的焦虑与无力。过去的关税政策并未能有效逼迫中国让步,反而令美国自身的企业承受了沉重的损失。

这种状况下,推卸责任的方式让美国可以在表面上声称是由于中方的不妥协而继续对华加税,但其实是希望借助其他国家的力量进一步推动对中国的制裁。这种“双标”行径早已不再新鲜,但它却在当前的复杂国际局势中暴露出美国急于维护自身霸权的真实动机。

对于欧盟而言,也是一个左右为难的时刻。一方面,许多欧洲国家仍依赖于中国的市场,特别是像德国和法国这样的大型企业更加无法承受因为加税带来的成本提高。另一方面,东欧国家因为与美国关系更为密切,将可能更倾向于支持美国的提案,然而这种选择也可能导致整体利益的损失。因此,欧盟处于一个“夹心饼干”的窘境:如何在中美之间找到自己的立足点,是对其外交智慧的重大考验。

如果欧盟真的配合美国加征关税,无疑将引发一场波及整个供应链的灾难。中国与欧盟之间的贸易关系早已紧密交织,任何企图通过简单的税收政策来划清界限的想法都将遭遇惨痛的代价。在当前全球经济复苏乏力的情况下,失去中国这一重要市场将对欧盟的企业发展带来毁灭性的打击。

中国则展现出了强大的底气和韧性。随着国内经济的不断增长和自主研发能力的提升,中国已经在多个高科技领域取得了突破。过去几年间,通过扩大内需和加强与东盟国家的合作,中方在抵御外部压力方面累积了更多的经验和资源。

反观美国,如果仍抱有幻想,希望通过进一步的“极限施压”来逼迫中国,让步只会是空想。在面对中美博弈的持续升级时,中国的战略布局正逐渐清晰,那就是坚持自主创新,围绕关键技术开展攻坚克难。

中美之间的经济争端已经超越了简单的贸易问题,变成了一个深层次的战略博弈。美国试图依靠“霸权”来施压,却在现实中感受到越来越大的困境。而中国则通过不断增强自身的实力与自主研发能力,展现出更加从容的姿态。未来,无论是中美经贸关系的走向,还是全球经济的整体形势,都存在着更多的不确定性。美方若不及时调整策略,或许将在未来的博弈中愈发孤立。而中方则需要抓住机遇,不断强化自身的技术壁垒与市场竞争力,确保在复杂的国际环境中稳步前行。