原创 马德里会谈气氛变了,中方车牌不简单,特朗普感叹:必须好好学习!

近日,在西班牙马德里进行的新一轮经贸会谈无疑再次成为焦点。然而,从会谈的初步迹象来看,双方的气氛并不愉快,问题的解决依然遥遥无期。

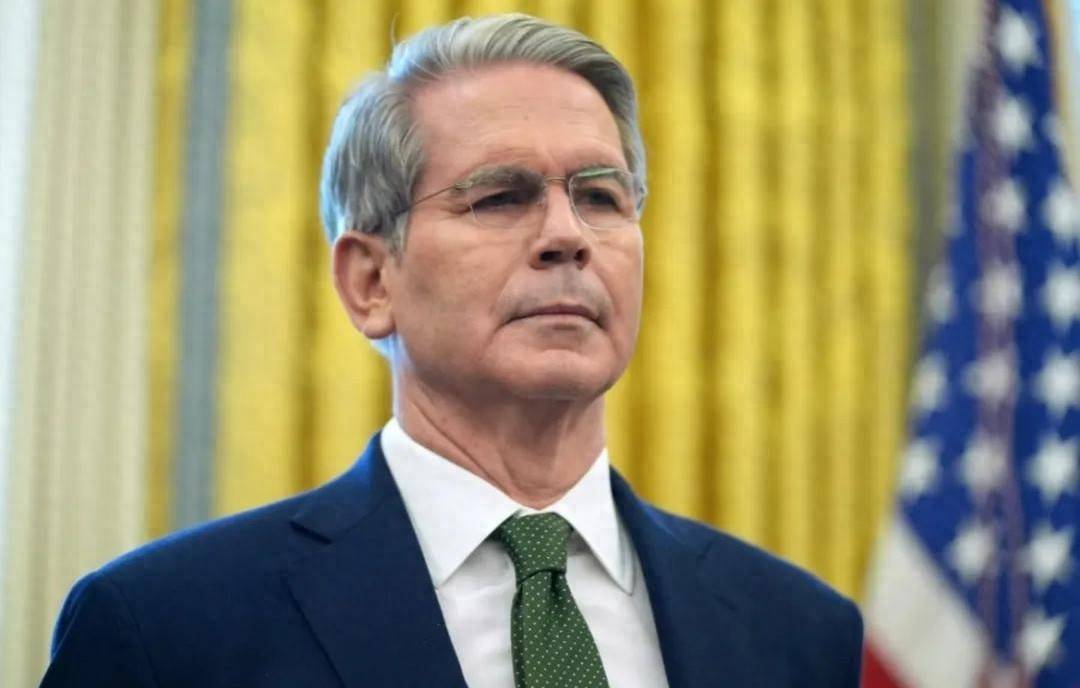

让我们回顾一下此次会谈的背景。在全球经济面临诸多挑战的情况下,中美作为世界前两大经济体,其经贸关系的变化不仅影响两国,也波及全球经济走向。此次会谈持续了六个小时,但几乎没有实质性进展。美方财长贝森特在离开谈判厅时面色凝重,只轻描淡写地说了一句“明早会继续谈”,这无疑让外界对谈判的结果充满了疑虑。

参会的关键角色特朗普以及他的团队显然试图在谈判中占据上风,然而,美方在会谈前的种种动作,如对中国加税、制裁措施和其他施压行为,表明了他们并非带着解决问题的诚意来此。这些策略不仅让中方感受到威逼,更是增加了谈判的难度。尤其是华盛顿最近对TikTok的态度变化,显示出美国对中国科技公司的偏见,这无疑让中方的谈判立场更加坚定。

美国内部的经济困境也迫使特朗普不得不采取一些紧急措施。他面临着高通胀和就业市场的双重压力,这不仅关系到他的政治前途,也影响着普通民众的生活。他需要为农民、工人提供更多的支持,因此希望能从中国获得一定的贸易利益,特别是在农业领域。然而,这种急迫并没有转化为更为灵活和有效的谈判策略,相反,特朗普的坚持“美国优先”的政策可能会让其背负更多的政治风险。

面对如此复杂的局面,中方并未选择退缩,而是采取了冷静而坚决的态度。在马德里的会谈中,中国代表团显然做了充分准备,这不仅体现在高层次的配备上,还包括谈判期间的保密和安全措施。中国通过这种方式传达出一个清晰的信息:虽然我们愿意进行谈判,但绝不接受不公平的要求!这种强硬态度在当今全球经济环境中显得尤为重要。

再从更广泛的视角来看,中美之间的博弈其实映射出当今世界的动力格局。美国在面对中国这位崛起的对手时,试图借助传统盟友的力量来建立有限的包围圈。然而,随着中国在科技、经济等多领域的迅速崛起,单凭老旧的捆绑手段已难以奏效。

特朗普在社交媒体上自我反思的言论不禁让人想起,这是否意味着他意识到了美国在某些领域的确已经落后?他曾提到美国制造业的衰退,并表示希望能从外国学习。这种言论暴露了美国长期以来在制造业方面缺乏应有的警觉性与适应能力。如果美国不能及时调整其内部结构,真正去吸纳外部的先进经验,那么即便是在竞争中获胜,最终也会发现自己立于不败之地的希望渺茫。

特朗普所提到的“以往能够做到的事,如今却无法再现”,实际上反映了美国内部在全球化浪潮中的迷失和困惑。在这种背景下,特朗普的所谓“美国优秀”理念充其量只是空洞的口号,与实际的国力提升并无关联。面对快速发展的中国,美国唯一的出路,就是学习如何与之合作,而非一味地施压。

中美马德里会谈的复杂局势不仅仅是贸易战的表现,更是两国在全球版图上争夺话语权的体现。在创造机会的同时,美国必须意识到一种新的叙事方式正在逐渐形成,而中国则在挑战中寻求机遇。