原创 芯片大战:方寸之间的国际角逐

2023年8月底,华为Mate 60 pro横空出世。虽然没有发布会,却成了国内外的一声惊雷。怎么说呢?只能用四个字来形容:遥遥领先!

为什么华为发布新手机,能让大家伙儿这么激动?原因就是:美国的技术封锁闹得。

大家都知道,近些年来中美芯片战争越来越激烈。美国为了阻碍咱们中国高新技术产业的发展,不惜动用国家力量去打压咱们的民营企业。

全球各地的企业,只要用了美元就得听它的话,这也不准卖给咱们,那也不准卖给咱们。

就像三体人用智子锁死了地球科技,美国人也想用芯片来卡咱们的脖子。而华为的这款手机,之所以引起轰动,就是因为它标志着咱们的国产芯片,突破了美国的技术封锁。

如果我们把视角拉得更高一些,就会发现,这不仅仅是一场芯片技术上的争夺战,更是一场创新文化和市场制度的比拼。

改革开放后,我们的经济和技术迎来了四十多年的高速发展。

时至今日,中国的经济总量位居全球第二,中国制造的商品享誉全球,我们有能够上九天揽月的嫦娥卫星,也有能够下五洋捉鳖的蛟龙潜艇。

在大部分国人的心中,有这样的成绩,不说和美国不相上下,给这位老牌霸主一点面子,我们排个世界第二,碾压其他国家没问题吧?

要不是美国人搞贸易战,搞技术封锁,大多数人可能压根就不会意识到,我们在芯片领域,曾经有那么落后。别说比不上美国,甚至连上世纪80年代的日本都比不了。

要知道,全盛时期的日本就曾凭借自己的独特设计和制造技术,在芯片行业把美国打到近乎绝望。

东芝、富士通等公司,拿着大笔资金主动出击,疯狂蚕食美国企业的市场。最激烈的时候,美国的芯片企业几乎被逼到了墙角,完全无法盈利,著名的英特尔公司甚至只剩下了1.7%的市场份额。

相比之下,面对美国在芯片领域的封锁,今天的我们整体上还处于防守阶段。有可喜可贺的突破,但也还有很长的道路要走。

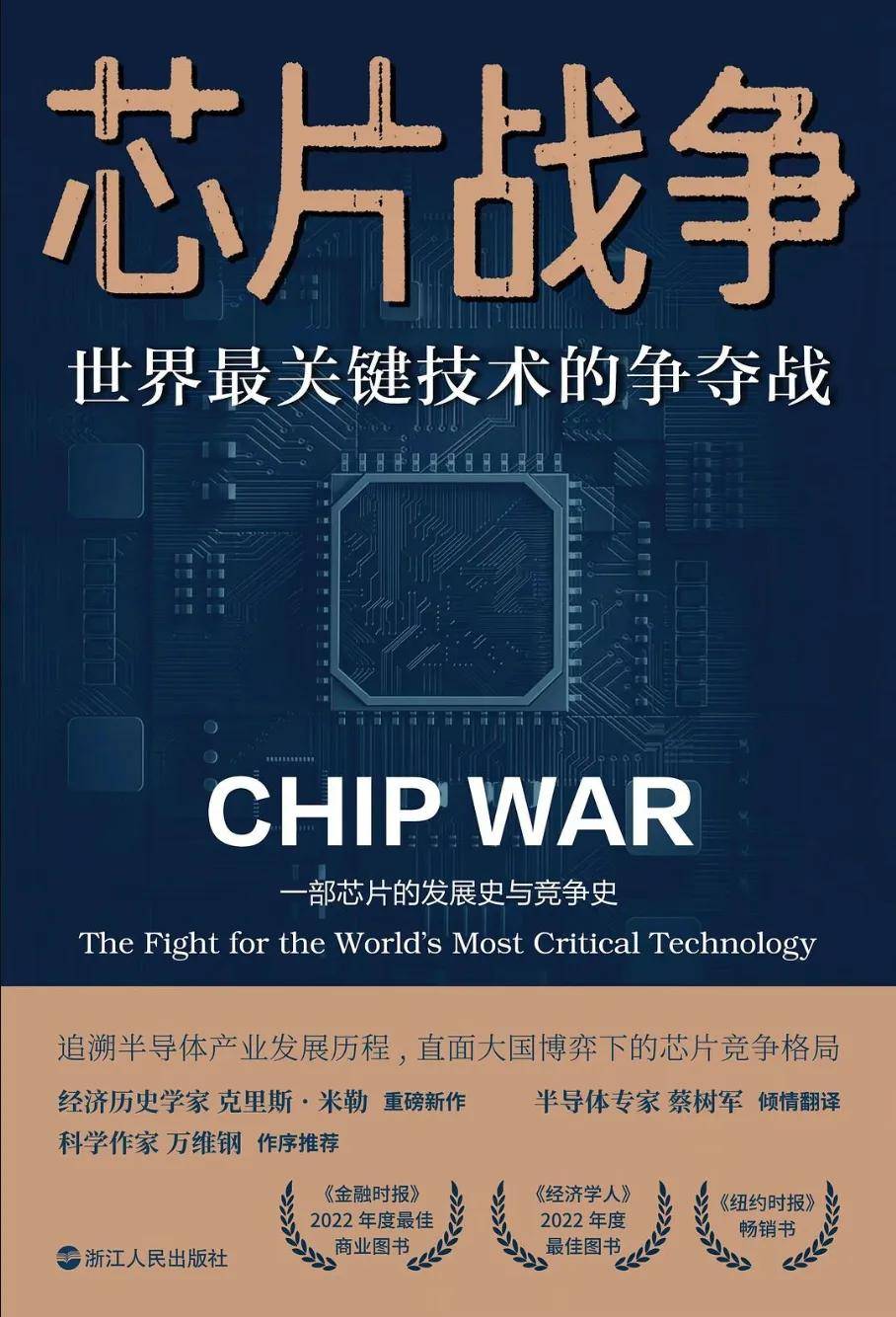

今天路sir要分享的这本书《芯片战争》,就完整地介绍了芯片行业的起源和发展。

在过去的几十年里,有数不清的国家想要挑战美国在芯片领域的霸主地位。从苏联,到日本,再到韩国,一个个都摩拳擦掌、跃跃欲试。可到头来,美国总是不断卫冕,把一个又一个的竞争对手逼落马下。

难道美国就不可战胜的吗?当然不是了。下一个挑战美国、战胜美国的,说不定就是中国。

读完这本《芯片战争》,咱们可以从过去的失败者身上汲取宝贵经验,反思中国芯片行业发展的方向是否正确,也可以为其他的科技行业提供新的发展思路。

暂时的落后并不可怕,我们也势必能够生产出自己的光刻机。

1、芯片起源:美国一枝独秀

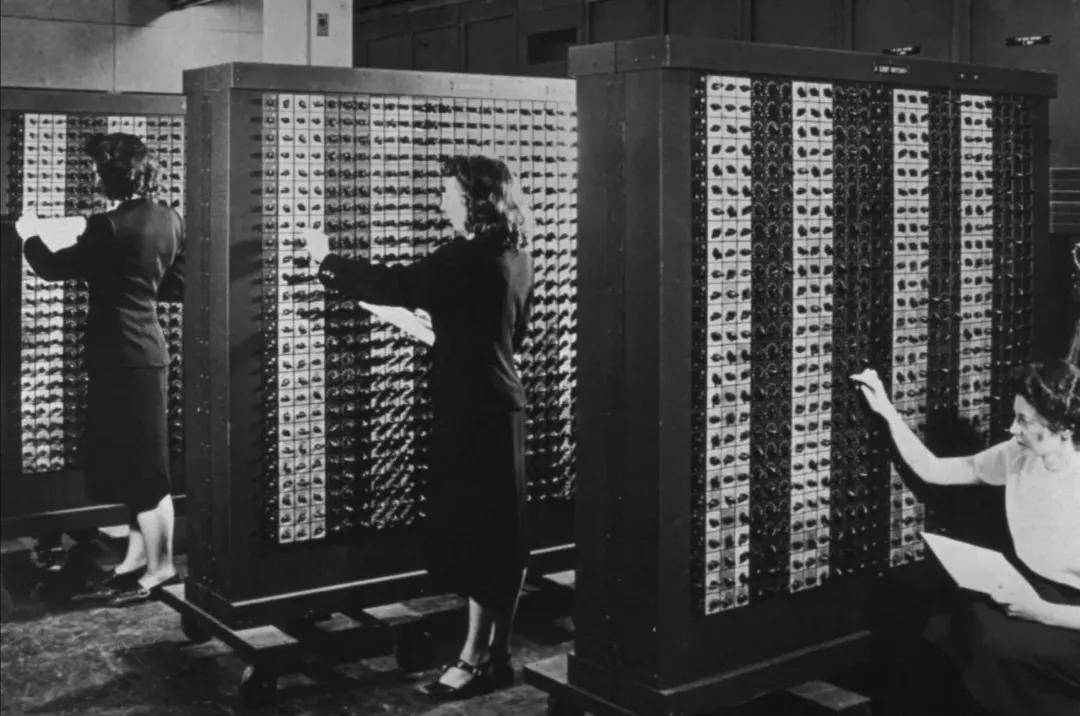

早在第二次世界大战的时候,人们就已经发现,机械计算能力很重要。原因很简单,计算能力可以帮助炮弹更准确地击中目标,是决定战争胜负的关键。

比如,根据统计,在一场针对德国的战略轰炸中,美军,每发射100枚炸弹,只有20枚落到了离目标1000英尺以内的地方。

要是计算能力提高了,炸弹的打击精度也会大大提高,作战起来事半功倍,更有可能获得胜利。

那么,怎么提高计算能力呢?研究电子计算机!可在一开始,计算机里头的信号放大器是电子管,就是里面有灯丝、被抽成真空了的玻璃管。灯丝在加热以后,可以控制电流的流动。

电子管有几个坏处:体积大、耗电多、寿命短,容易发热和损坏。于是,科学家们就琢磨着,能用什么东西来代替电子管。

威廉·肖克利,是一名优秀的理论物理学家。他在贝尔实验室工作,带着半导体研究小组,发现用锗、硅这样的半导体材料,可以更有效地控制电流。

如果说电子管就像是旧式的大灯泡,晶体管则像是现代的微型电子开关。它的体积更小,耗电更少,发热低,寿命也要长得多。

用晶体管代替电子管以后,计算机的计算能力又上了一个台阶,算得又快又好。

面对晶体管优良的特性,肖克利嗅到了商机。很快,他离开贝尔实验室,成立了自己的公司,还雇了很多人和他一起研究半导体。

不过,肖克利虽然专业能力没的说,却不是个好老板,此人性格自大又狂妄,老觉得自己天下第一,总是瞧不起别人。所以,手下那些工程师都对他非常不满。这还怎么带团队呢?

果然,有一天,他公司里八个聪明又有才的年轻人一琢磨,咱们有脑子、有技术,为什么还要给肖克利这样的自大狂打工呢?不如咱们单干得了。

于是,八个人一起交了辞职信,找了个百万富翁当投资人,开公司、当老板去了。这八个“叛徒”创立的,就是大名鼎鼎的仙童公司。

威廉·肖克利

托肖克利的福,在仙童公司成立的时候,晶体管的理论就已经基本成熟了。仙童公司在此基础上更上一层楼,在一块半导体材料上放了多个晶体管和导线。这叫做集成电路,也就是初始版本的芯片。

芯片是发明了,可是,哪里需要它呢?正好,此时的苏联发射了世界上第一颗人造卫星,出尽了风头。

仙童公司嗅到商机,积极地向美国军方推荐自家的芯片,说只要有了这个,美国绝对能一举反超苏联,拿下太空竞赛的冠军。

军方怀着赌一赌的心态,把仙童的芯片用在了阿波罗11号上。阿波罗11号,听着耳熟不?

阿姆斯特朗在月球上的那一小步,不但标志着人类从此进入太空时代,也成了仙童芯片最好的广告。打那以后,仙童公司一炮而红,来自军方的订单像雪花一样飞过来。

当时美国和苏联在打军备竞赛,军工厂是没日没夜地造导弹。导弹上大多配备仙童芯片,让公司的销售额一下子就从原来的50万美元飙升到了2100万。

而且,仙童公司却没有小富即安,而是深谋远虑,一边收着军方的钱,一边早早地布局了民用市场。

毕竟,军队再有钱,预算开支也有个上限。但民用市场就不一样了,一片蓝海,有无穷的想象力和利润空间。

不得不说,仙童的老板们真是有先见之明。没过多久,美国国防部改革,降低军事采购的成本,很多专门做军方生意的公司都濒临倒闭,可仙童却靠着民用订单风生水起、越做越大。

而美国,也在半导体这个行业一骑绝尘,笑傲江湖。

2.复制策略:苏联芯片亦步亦趋

二战以后,美国在芯片领域突飞猛进,让全世界都感到震惊。特别是苏联,不光震惊,更是埋头追赶。

从20世纪50年代末开始,苏联就在全国各地都建立了新的半导体设施,从最好的大学里招揽最聪明的学生,一起建设这个新产业。

当时的领导人赫鲁晓夫是个好大喜功的,致力于在各个方面超越美国。

为了在芯片行业弯道超车,他还批准了一个半导体城的计划,在莫斯科郊区建设一座专门生产半导体芯片的城市时,就像如今的硅谷一样,产、学、研一体,各项生活设施一应俱全。

要是苏联能沿着这条路一直走下去,凭着社会主义“劲往一处使”的制度优势,说不定还真能在芯片领域和美国打个来回。

可惜,就在一切都在有条不紊地推进时,克格勃的特工直接出手,从美国偷回了一枚芯片。

望着这枚小小的芯片,管理半导体产业的负责人肖金,马上想到了一个抄近路的方法。

他盘算着:赫鲁晓夫的诉求,是要超越美国。可是,当时的苏联科技没有美国发达,想要纯靠自己从0到1地研究,又要搞研究,又要搞制造和装配,废钱又废人。

如今有现成的芯片,为什么不直接借鉴呢?它怎么制作的,我就怎么制作,便宜又省事。

于是,在他的推动下,整个苏联走上了一条饮鸩止渴的道路,开始一比一地抄袭美国的芯片。

不得不承认,借鉴是在短时间内弥补差距的好办法。这一策略,曾在苏联制造核武器的时候发挥了积极的作用。

但是,造芯片和造核武器并不一样,苏联想要复制芯片的设计并不难,可要达到同样的质量和纯度,却是难如登天。

因为机器简陋、原材料不纯净,苏联生产出的芯片只有少部分能投入工作,始终无法实现大规模的生产。

采用复制策略的苏联,注定永远也无法超越美国。它没有创新,只能跟在美国的屁股后头,捡人家剩下的技术,走人家的老路。

这个道理简单,可当时的苏联却看不明白。整个半导体行业都在有条不紊地抄美国芯片的作业,还是抄都抄不明白的那种。

既然苏联选择的道路是错误的,那么,面对像没够这样实力强劲、技术超前的对手,什么道路才是正确的呢?日本给出了完美的答卷。

| 更多精彩解读,请移步小程序收听

作者: [美]克里斯·米勒

出版社: 浙江人民出版社